都レンジャーニュース 平成24年度

- 更新日

2013年3月25日(母島レンジャー 川口)

雲霧(うんむ)

「雲霧」とは雲や霧のことで、熱帯や亜熱帯に位置する島々では、島の斜面に沿って上昇気流が発生し、標高の高い場所では雲霧が発生します。また雲霧の発生が多い地域は、雲霧帯と言われます。

今月は母島最高峰の乳房山(463m)などで、雲霧が頻繁に発生しています。雲霧の発生時は、湿性な環境を好む固有の陸産貝類やシダ植物などの生き生きとした姿が観察できます。ただし、視界が悪くなることがありますので、時間には十分余裕をもって、母島の自然をゆっくりと楽しいで頂けたらと思います。

2013年3月15・22日(父島レンジャー 島田)

小笠原環境研修(普及啓発)

都レンジャーの普及啓発業務の一環として、東京テクニカルカレッジと神田外語大学に対して環境研修を実施しました。研修では都レンジャー業務の一部を体験してもらう形式で、植物フェノロジー調査や自然公園内の園地清掃、点検作業を通じて「東京都の視点から見た小笠原国立公園・父島の保護と利用について」を学んでもらいました。両校とも、レンジャー業務や小笠原の自然についてしっかり事前学習を行ってきたこともあり、有意義な研修となりました。

2013年3月9日(父島レンジャー 後藤)

エコツーリズム推進アドバイザー事業

小笠原の自然公園歩道等の維持管理に関わっている団体を対象に開催された、エコツーリズム推進アドバイザー事業に参加しました。その内容は、北海道から近自然工法の講師の方を招いて、歩道等の点検、応急補修の方法を学ぶというものでした。写真は、歩道沿いにある石など、自然にある材料を使って、参加者で考えながら、階段を歩きやすい状態に補修している様子です。自然公園を安心・快適に利用して頂くために、日々の巡視の中で今回学んだ内容を活用していきたいと思います。

2013年3月8日(母島レンジャー 川口)

近自然工法

小笠原エコツーリズム協議会のエコツーリズム推進アドバイザー派遣により、国立公園等の歩道整備に関する専門家が2名来島し、関係者へレクチャーを実施しました。現地実習では、近自然工法による歩道の整備を行いました。「近自然工法」とは、歩道の浸食を止め、生態系復元のための環境を整える工法で、スイスで生まれた河川工事の技術です。その場にあるものを使用し、生態系を復元させるような歩道整備は、小笠原諸島でも取り入れていく必要があると感じました。

2013年2月28日(父島レンジャー 熊本)

東京都内の小学校での特別授業(普及啓発)

今回は、初めての取組として東京都内の小学校4校にて『小笠原諸島とレンジャー』についての特別授業を行いました。対象は小学校4年生から6年生まで。世界自然遺産について学んでいる学校や、東京都の島嶼について学んでいる学校等、依頼内容は多岐に渡ります。小笠原に行ったことがないこどもたちに、小笠原がどんな島なのか、イメージしやすいように持ち込んだ実物大の模型に、児童たちは興味深々で、内地の自然と小笠原の自然の違いは?の問いかけにもたくさんの答えを出してくれました。

同じ東京都だけれどいろんなことが大きく異なる小笠原諸島。東京都の広さを実感し、多種多様な生物がいる日本に興味を持ってくれたかな。

2013年2月24日(母島レンジャー 向)

兄島海域生態調査

2011年の世界遺産登録時にユネスコ世界遺産委員会から海域を含めた小笠原全体の一体管理を推進することが奨励事項とされていることから、東京都も兄島周辺海域で生物相の調査を行いました。

都レンジャーも船に同乗し、陸域の外来種対策指導などと同様に適正な利用がなされているか指導・監視を行いました。

2013年2月12日(母島レンジャー 向)

緊急BOXの設置

都レンジャーも協力し、小笠原エコーツリズム協議会が、父島・母島島内に緊急BOXを設置いたしました。緊急BOXの中には、怪我などで動けなくなった場合などを想定し、水や防寒着、救急箱などが入っています。母島の設置場所は乳房山山頂より100m先、南崎休憩所、石門三叉路付近です。また、今後北港にも設置される予定です。

2013年2月9日~11日(担当係長 藤田)

野外救急法研修

都レンジャーは、巡視等の業務で日々野外での活動を行っています。そのため、現場で事故等に遭遇する可能性があります。そこで、野外救急法に関する基礎知識を得るため、内地から講師を呼び自然公園係と合同で野外救急法に関する研修を行いました。

現場での事故等安全管理に備えるため、こうした研修などを通じて日々最新の情報の習得に努めています。

2013年1月23日(担当係長 藤田)

父島・母島レンジャー共同巡回

小笠原地域では父島、母島にそれぞれ都レンジャーが配置されており、情報交換等を行うため毎月下旬、父島、母島で相互に会場を設定し、自然公園係等も交え定例報告会を開催しています。

また、この定例報告会の機会に父島レンジャーが母島の、母島レンジャーが父島の、普段巡視を行っていない園地・歩道の状況をそれぞれ確認するため、共同巡回を実施しています。

2013年1月14日(母島レンジャー 勝部)

新名所誕生?

~新夕日ヶ丘ワーキンググループ~

母島の夕日スポットである「新夕日ヶ丘」の近くにフェンスで囲まれた地域があります。このフェンスはグリーンアノールの侵入を防ぐためのもので、このフェンスの中でグリーンアノールやアカギなどの外来生物を駆除し、在来の生態系に戻す試みがなされています。

今回、この場所の今後の方向性や活用方法を話し合うワーキンググループに参加しました。母島の自然を守る取組みの成果が体感できる場所になるといいですね。

2013年1月13日(母島レンジャー 向)

シマカコソウ

この時期は母島や妹島、父島の明るい林縁の斜面などで、シマカコソウがひっそりと咲いています。 シマカコソウは個体数が少なく、分布も限定的でとても希少な植物です。

現在、絶滅に瀕している種として東京都と環境省に絶滅危惧Ⅰ類として指定されています。

和名の「島夏枯草」の名のとおり、夏の間は地上部が消失しますが、この時期には白くてかわいい花を咲かせます。

2013年1月10日~11日(担当係長 藤田)

アホウドリ類足環標識調査の事前調査

小笠原支庁では、例年5月、聟島列島などにおいて、アホウドリ類足環標識調査を実施しています。この調査では、アホウドリ類(クロアシアホウドリ、コアホウドリ)の雛に足環を付けることにより、個体数の増減や繁殖地への回帰状況などを調べています。

調査の速報値を見ると、雛の推定数が過去最高となっており、アホウドリ類の繁殖が順調に行われていることが推測されます。

都レンジャーは、個々の能力を発揮して、自然公園に関わる事業に積極的に関わっています。

2013年1月5日(父島レンジャー 後藤)

年末年始特別パトロール

年末年始は、おがさわら丸が着発便となるため、たくさんのお客様が来島します。それに伴い小笠原支庁では、年末年始特別パトロールを行います。その内容は、南島での利用調整、海上パトロール、陸上パトロールです。写真は、年始の南島の扇池の様子です。来島したお客様が一年の終わりと始まりを安心、安全、快適に過ごしていただけるけるよう、パトロールを行いました。

2012年12月27日(父島レンジャー 福寿)

ロープワーク訓練

私たち都レンジャーは、自然公園巡視の際に怪我や不慮の事故に遭遇する可能性があります。そのため、普段から上級救命講習を受講したりロープワーク訓練を行うなど、もしもの時に備えています。今回はロープの基本の結びや登攀器具の使い方等についておさらいし、しっかりと身につけるための訓練を行いました。山で何かあっても都レンジャーがいれば安心といった存在でありたいですね。

2012年12月23日(父島レンジャー 熊本)

中央山園地見晴台方面の通行止め(お知らせ)

今年も、中央山園地見晴台方面にて、小笠原諸島だけに生息する国指定天然記念物『アカガシラカラスバト』の繁殖が始まりました。これに伴い、繁殖が終わるまでの間、見晴台方面を通行止めとさせていただきました。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

2012年12月22日(母島レンジャー 向)

母島属島クロアシアホウドリ調査

今年も小笠原にクロアシアホウドリが飛来し、繁殖活動を行う季節となりました。母島では姉島の南鳥島と妹島の鳥島において毎年飛来が確認されています。

12月22日に両島に上陸し、クロアシアホウドリの飛来個体数と営巣数の調査を行いました。今年は両島とも飛来数が多いだけでなく、去年も繁殖していた個体や、聟島・父島で生まれた個体も飛来していることが確認されました。

2012年12月16日~26日(母島レンジャー 勝部)

都レンジャー業務支援短期派遣職員来島(母島)

~冬の繁忙期前の一斉点検~

年末年始は小笠原も観光シーズンで、多くのお客様がいらっしゃいます。その前に、父島・母島に3名ずつ、レンジャー業務を支援する職員が派遣されました。

母島では各歩道の点検・補修等を重点的に行いました。特に日本一早い初日の出を見るために多くの方が登る小富士の展望地、沖港や集落から近い鮫ヶ崎歩道などでは、より一層の安全管理に努めるため注意看板の設置や歩道の整備を行いました。

2012年12月16日~26日(父島レンジャー 福寿)

都レンジャー業務支援短期派遣職員来島(父島)

平成23年6月の世界自然遺産登録以来、島を訪れる方が増加しています。それに伴い利用者対応等、都レンジャー業務は忙しくなっています。東京都は今年度、都レンジャー支援のための職員を夏期と冬期に派遣しました。今回父島に来島した3名の派遣職員の方々には、宮之浜園地内の休憩舎の応急補修(ニス塗り)や調査結果のデータ入力作業など、私たちの業務を手伝っていただきました。おかげさまで宮之浜の休憩舎は、お正月直前に美しく仕上がりました。

2012年12月11日(父島レンジャー 後藤)

ビジターセンターの展示更新

12月より小笠原ビジターセンター内にあるレンジャーコーナーの展示を更新しました。今回の展示の題名は『都レンジャーの一日~ジョンビーチ巡回編~』です。

都レンジャーがジョンビーチまでの巡回の際に、どのようなことを行っているのか等について紹介しています。ビジターセンターにお立ち寄りの際は是非ご覧ください。

2012年11月29日(父島レンジャー 島田)

ムニンヤツシロラン(固有種)

『蘭』と聞くと大抵美しい花を想像しますが、この『ムニンヤツシロラン』は、とっても地味です。色は地面に積もった枯れ葉とほぼ同じ、草丈も10cm程度で見つけるのが難しい植物です。あまりに目立たなかったせいか、かつては幻の植物と言われていました。

現在父島では減少傾向にあり、花を観察するのは非常に稀です。なぜ父島では減少傾向にあるのか?周辺の環境変化をモニタリンングし、フェノロジー(開花・結実を調べる)を実施していく必要があります。

2012年11月22日(母島レンジャー 向)

母島の歩道周辺の希少植物分布調査

母島では平成22年7月から母島島内の都が管理する歩道または、指定したルート周辺でみられる希少植物(東京都レッドリスト掲載種)の分布調査を行ってきました。

これまでに母島島内の希少植物106種を調査し、そのうち、71種を歩道周辺で確認しています。 平成23年度まで結果については、首都大学東京小笠原研究年報第35号に寄稿しています。

2012年11月13日(父島レンジャー 熊本)

鳥インフルエンザ対策パトロール開始

11月に入り、夏には見られなかった鳥を目にする機会が増えました。カモ類やサギ類そして猛禽類ではチョウゲンボウなど。これらの鳥たちは、夏の間は内地で過ごし、冬に南下し越冬する渡り鳥です。小笠原を目指してくる種類もいますが、大型の低気圧の強い風に飛ばされて到着する鳥もいます。

多種多様な鳥類が飛来するこの時期、鳥インフルエンザ対策として、巡視の合間に水鳥の多く集まる水辺を中心にパトロールし、飛来してきている鳥の数や種類、弱っている個体や死亡個体の有無などについて監視を行っています。

2012年11月9日(母島レンジャー 勝部)

外来植物駆除 ~クズ~

世界の侵略的外来種ワースト100にも選ばれている外来植物のクズが、母島のグラウンドに生育していることが以前から確認されています。これまでも抜き取り等をおこなってきましたが、クズは根っこが大きく、抜き取りだけではなかなか駆除が難しい状況です。

そのため、今回、根元に薬剤を注入して枯らす処理を行いました(写真は薬剤をしみ込ませるための穴を根元にあけているところ)。効果を確認するため、今後も注意深くモニタリングを続けて行きます。

2012年11月5日(父島レンジャー 熊本)

南島 ~オナガミズナギドリ雛~

4月26日のトピックで紹介した南島利用ルート脇の巣穴の雛が、無事こんなに大きくなりました。巣立ちまであと一月といったところでしょうか。首の周りの綿毛がまるでライオンのようです。

あと一月ほど親鳥から餌をもらい、さらに大きくたくましくなっていきます。今月の末から来月中旬が、彼らの巣立ち時期になります。

早ければ今月の終わり頃から、綿毛が残る雛が父島に不時着してくる場合もあるでしょう。今年も街中にうずくまる鳥を見かけた方は、小笠原自然文化研究所または都レンジャーまでご連絡をお願い致します。

2012年11月3日(父島レンジャー 島田)

シロコップタケ

山の中に現れたイソギンチャク?はたまた白いゴブレットグラス?さてその実態は!!ベニチャワンタケ科のキノコ、『シロコップタケ』です。コップ部分は小指の爪程で、全体でも2cm程のキノコです。小笠原の森では、11月に入り気温が低くなってくると様々なキノコを観察することができます。実は小笠原のキノコ(菌類)は、森林保全上重要な分野とされていますが、未だ調べられていない部分も多いようです。この季節、巡視を通してキノコ(菌類)の発生状況にも注目しています。

2012年10月31日(父島レンジャー 熊本)

聟島アホウドリ保護増殖事業への協力

~音声装置・デコイ(鳥の模型)設置~

米国魚類野生生物局及び環境省事業として、平成19年度より行われてきた伊豆鳥島から聟島へのアホウドリの雛移送は、平成23年度で完了しました。今後はアホウドリが聟島列島に繁殖地として再定着するまで、東京都が飛翔モニタリングを実施していきます。

事前準備として、アホウドリを誘致するための音声装置やデコイの設置を都レンジャーも行いました。設置したデコイの数は、昨年のおよそ倍の60体、また、音声装置の数も増やしました。にぎやかになったデコイサイトへ聟島から巣立ったアホウドリたちが帰ってくることを期待しています。

2012年10月25日(母島レンジャー 川口)

オガサワラシジミ(天然記念物・国内希少野生動植物種)

オガサワラシジミは、日本で最も絶滅の心配がされている小笠原固有のチョウです。オガサワラシジミの保全事業の一環として、多摩動物公園にて飼育・繁殖に関する研究が行われています。

10月25日、オガサワラシジミの採卵のため、多摩動物公園職員が母島に来島しました。オガサワラシジミの生息状況調査を実施している都レンジャーも同行し、捕獲及び採卵を行いました。

2012年10月20日(母島レンジャー 川口)

ボタンウキクサ(特定外来生物)

都レンジャーは、母島に配置された平成19年から島内の侵略的な外来草本植物について、監視と駆除を行っています。そのうち特定外来生物であるボタンウキクサについては、ここ2~3年小規模な生育しか確認していませんでした。10月20日、生育状況調査を行ったところ200株程度の生育が確認されたため、駆除を行いました。現在確認している生育地は非常に限られた範囲ですが、今後分布が広がらないよう監視を継続すると共に、関係機関に情報提供を行っていきます

2012年10月1日(父島レンジャー 熊本)

連携プレー ~ウミガメ死体処理~

10月1日の昼過ぎ、海洋センターから宮之浜園地にウミガメの死体があると都レンジャーに連絡が入りました。今回、宮之浜園地に打ちあがった死体はアカウミガメでした。アカウミガメは、小笠原では年数回しか見られることがなく貴重な試料となるため、計測の後に海洋センターのスタッフと都レンジャーとで死体を海洋センターに運びました。

私たち都レンジャーは、日々の巡回で得た様々な自然情報を関係機関に対して情報提供すると共に、関係機関からも多くの情報を提供していただいています。小笠原では環境省,森林保全センター,NPO等の関係機関が、日々連携を取り合って業務を行っています。

2012年9月24日~10月1日(父島レンジャー 後藤)

ECO-TOPインターンシップ対応

9月末、首都大学東京の学生が、ECO-TOPプログラムの一環であるインターンシップのため小笠原支庁を訪れました。都レンジャーの歩道巡回業務に同行し、実際に現場を歩きながら、小笠原の自然の保護と利用、都レンジャーの役割などについて、都レンジャーからレクチャーを受けました。学生達は、慣れない山歩きにヘトヘトになりながらも熱心に質問するなど、普及啓発業務の一環として有意義なものとなりました。

2012年9月28日(父島レンジャー 後藤)

コペペ・小港歩道通行止めのお知らせ

台風18号の影響により、コペペ園地・小港園地間の歩道において土砂崩れが発生しました

土砂が歩道に堆積しており、再び土砂崩落の危険性もあることから復旧までの間、歩道を通行止めとしています。

2012年9月18日(父島レンジャー 島田)

夜明道路に咲くシマザクラ

旭平展望台にほど近い夜明道路沿いで、シマザクラが満開を迎えています。シマザクラは小笠原諸島の固有種で、環境省レッドリストではVU(絶滅危惧種Ⅱ類)に指定してされています。ノヤギの影響か、父島では個体数が減少傾向にあるようです。実は以前この場所のシマザクラが、雑草と間違えられ刈られてしまうという事がありました。枯れてしまうかと心配しましたが、今では以前のように盛り返し、沢山の花を咲かせています。業者の方には雑草と間違え刈ってしまわないようお願いをしました。都レンジャーは、路傍に咲く小さな植物にも注意を払いながら巡回を実施しています。

2012年9月10・11日(母島・父島レンジャー 向・島田)

南根腐病の調査

東京都農林総合研究センター、(独)農業生物資源研究所、弘前大学の研究者が来島し、小笠原で樹木の立ち枯れを引き起こす南根腐病などの調査を行いました。

都レンジャーは、父島および母島島内で把握している南根腐病の発病の状況などの情報提供を行ったほか、実際に調査に同行し、発病箇所や樹種などを確認しました。南根腐病は被害が広がる可能性もあり、今後もその分布などについて注視していきます。

2012年8月9日(母島レンジャー 向)

桑の木橋付近の法面工事の植生モニタリング

東京都では昨年、母島桑の木橋付近の斜面について災害防除のための工事を行いました。

その後、レンジャーは、この更地の斜面からどのような植物が出現し、繁茂していくのかを定期的にモニタリングしています。今後の緑化再生のためにはどのような手法が必要か、レンジャーの立場でも検討しています。

2012年8月3日~18日(父島レンジャー 熊本、母島レンジャー 向)

夏季繁忙期における巡回の強化

おがさわら丸の着発便が始まる7月、8月は、多くの観光客で島はにぎわいます。東京都では、レンジャーの業務支援を行うため職員を短期派遣し、外来種対策のための立会業務、巡回業務等を強化しました。

それ以外にも、海上パトロールへの同行や丸太階段や休憩舎のメンテナンス、ロープの張り替え、展望地周辺の景観に支障を来たしている木々の剪定などを行いました。

2012年8月5日(父島レンジャー 後藤)

台風後の一斉巡回(父島)

7月31日に台風10号、8月4日に台風11号が小笠原諸島を通過しました。それぞれの台風通過後、小笠原支庁土木課自然公園係、自然環境担当及びレンジャーで東京都の管理している父島の園地・歩道の一斉巡回を行いました。

一斉巡回では、歩道上に危険な倒木がないか、園地のトイレに異常がないか等、各施設が安全に利用できるかを確認しています。今回の台風では、倒木や落葉が歩道を覆ってしまう状況でしたが、既に処理済みです。園地・歩道利用者の皆様は安心してご利用ください。

2012年7月31日(母島レンジャー 向)

台風10号通過後の歩道巡回(母島)

7月31日に台風10号が小笠原諸島を通過したため、7月31日~8月2日の3日間で母島島内全ての園地・歩道の巡回を実施しました。

台風通過後も激しい雨が続き、雨と汗でずぶ濡れになりながらの巡回となりました。幸い台風の勢力があまり大きくなかったため、小笠原では大きな被害がありませんでした。歩道においても、施設の破損や大きな倒木などは確認されませんでした。

2012年7月18日(母島レンジャー 勝部)

母島小学校での昆虫レクチャー

母島小学校の1、2年生8名を対象に昆虫の授業を行いました。小笠原に生息する昆虫の模型観察や昆虫の親子当てクイズ、葉っぱの食痕観察など、皆興味津々でした!最初はあまり昆虫に興味がなかった子も授業の後は好きになれたようで、放課後にさっそく虫を追いかけている姿が印象的でした。今後も様々なメニューで島の子どもたちに自分たちの住む島の自然を知ってもらいたいです。

2012年7月18日(父島レンジャー 島田)

ウェザーステーションの高三郎

普段見かけたことがない植物を三日月山園地の敷地内で発見しました。調べてみると名は『タカサブロウ』、まるで人の名前みたいですが、普段、田んぼの脇や水路などに生えている植物だそうです。小笠原には様々な理由で外来種が入り込んできます。この植物は、乾燥した場所での生育には適さないので、増えていかないと思います。今後とも外来種の侵入には注意が必要です。

2012年7月10日~11日(母島レンジャー 向)

西之島巡回調査

東京都では、およそ2年に一度、西之島へ定期的に巡回業務を行っています。今回の調査では、自然公園法許認可行為調査、植生、動物、漂流物、池、地形景観調査など、様々な調査を行ってきました。

まだ、島が出来てから期間が短いため、植生などは乏しく、アオツラカツオドリ(左図)やアカオネッタイチョウ、オオアジサシなど、鳥類を中心に独特な生態系を作り出しています。

2012年7月4日(父島レンジャー 島田)

ビジターセンターの展示更新

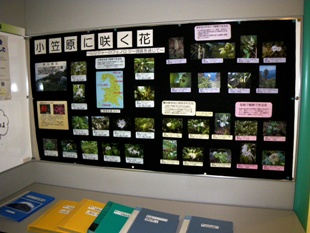

7月よりビジターセンターの展示をリニューアルしました。題名は『小笠原に咲く花』です。

レンジャーが行っているフェノロジー調査(開花や結実を確認する調査)を通じ撮影した写真を中心に、園地の歩道などで観察できる植物の花などを紹介しています。皆さん是非ビジターセンターに足をお運びください。

(展示予定期間7月~10月)

2012年6月28日~7月2日(父島レンジャー 熊本)

北硫黄島調査

東京都では、小笠原国立公園内の北硫黄島と西之島において、およそ2年に一度現状把握のため、植生、動物、地形等の環境調査並びに自然公園法許可行為調査を行っています。

今回は、山班と海岸班に分かれ調査を行いました。山班は、792mの榊ヶ峰へ3泊4日の行程で、海岸班は、約14時間かけて海岸を一周して、多くの調査を行ってきました。

例えば山班では、4年ぶりに温湿度を計測するデータロガーを再設置し、海班は海岸に営巣するカツオドリの営巣数カウントなどを行いました。

2012年6月26日(父島レンジャー 島田)

オガサワラキイロトラカミキリ

クサトベラの咲き誇る南島で、オガサワラキイロトラカミキリ(固有種)を確認しました。父島ではほとんど見ることが出来なくなったこのカミキリムシは、グリーンアノールが侵入していない南島では、時折観察することが出来ます。南島の自然環境を守るため、レンジャーは巡回の際に、外来種(昆虫や植物など)が侵入しないように目を光らせています。

2012年6月16日(母島レンジャー 向)

オガサワラシジミ保全技術研修

東京都では母島にオガサワラシジミの生息域内保全を行う予定です。そこで、オガサワラシジミの生息域外での保全を実施し、その技術のノウハウがある多摩動物公園に出向き、オガサワラシジミの飼育・管理技術研修を行ってきました。

研修ではその採卵から蛹の羽化、その管理方法などを実習しました。その技術の細やかさが強く印象に残っています。

2012年6月15日(母島レンジャー 勝部)

クマバチ注意!

~注意看板設置しました~

これからの時期、鮫ヶ崎展望デッキへ登る階段の途中で大きいハチに出会うかもしれません。オガサワラクマバチという小笠原の固有種で、天然記念物にも指定されています。特に朝と夕方の時間帯にクサトベラを訪れることが多いです。

おとなしいハチですが、それでも「近くに寄るのはちょっと・・・」という方は、少し回り道をして、涼しい林内を通ってデッキへ行くのがおすすめです。

2012年6月8日(父島レンジャー 熊本)

中山峠の土砂崩れ(続報)

~土砂除去しました~

先月の11日に崩れた箇所の土砂の除去処理が終了しました。上部の土砂も除去し、歩行に支障の無い範囲で復旧しております。完全復旧には至っておりませんので、通行の際には止まらずにお進みください。

2012年5月29日(母島レンジャー 川口)

母島小学校レクチャー

母島小学校4・5年生が、母島列島の平島で課外授業を行うため、事前に利用ルール等のレクチャーを実施しました。内容は、上陸する際の注意点や危険な生物等の紹介です。

また今回は、小笠原の陸鳥(留鳥)について様々な課題に挑戦してもらいました。鳥の体重を当てる課題では、実物と同じ重さの布製模型を使用しました。子供たちは、普段見ることのない希少種などを手に取って、角度を変えたりしながらじっくりと観察していました。

2012年5月15日(母島レンジャー 勝部)

クロツグ

最近、山の中や集落内でふとキンモクセイの様な芳香を感じることがあります。そのような時は周りを見てみると、必ず「クロツグ」が咲いています。クロツグはいかにも南国という雰囲気の植物ですが、元々栽培用に持ち込まれたものが逸出してしまったものです。栽培種は、私達を楽しませてくれる綺麗なものが多いですが、小笠原ではその取扱いに注意が必要です。

2012年5月11日(父島レンジャー 後藤)

中山峠の土砂崩れ

5月初旬の雨によって父島海岸線の小港園地から中山峠に向かう途中で土砂崩れが発生しました。安全に歩道を利用して頂けるように歩道の応急処置と危険箇所の注意喚起を行ってきましたが、未だに土砂が歩道を覆っている箇所があります。中山峠、ジョンビーチ方面に向かう際には、土砂の除去処理が完了するまでは十分に注意して通行して下さい。

2012年5月6日~13日(父島レンジャー 熊本)

アホウドリ類足環標識調査実施

『足環標識調査』とは、東京都が環境省の依頼を受け30年程前から実施している調査です。この調査はこの年に生まれたアホウドリ類の雛(クロアシアホウドリ・コアホウドリ)に足環をつけて、個体数の増減や繁殖地への回帰状況などを調べるために実施しています。都レンジャーは生息地において行う調査に同行し、足環装着や記録等作業を行っています。

巣立ち時期を迎える5月 聟島列島・父島列島・母島列島で調査を行います。

今年は母島列島で14羽、父島列島で7羽、聟島列島ではおよそ930羽の雛に足環を装着しました。

2012年5月11日(父島レンジャー 島田)

アホウドリ(特別天然記念物)

~聟島列島アホウドリ類足環標識調査調査より~

今年は調査中に媒島でアホウドリの亜成鳥に遭遇しました。このアホウドリ、足環が付いていたので確認したところ、山階鳥類研究所が聟島で飼育放鳥した初年度の雌個体と判明しました。足環の標識装着は、まだ謎の多いアホウドリの行動を知るうえで重要な手掛かりとなります。

2012年5月8日(父島レンジャー 福寿)

孫島クロアシアホウドリ足環付け

5月、都レンジャーは足環標識調査のため父島列島最北端の島である孫島へ上陸しました。孫島では平成21年度に戦後初めて4羽のクロアシアホウドリの雛が記録されました。平成22年度には6羽、そして今回の平成23年度調査では7羽の雛に足環装着を行いました。孫島では少しずつですが繁殖数の増加が見られます。

2012年5月1日(父島レンジャー 島田)

ムニンビャクダン

ビャクダン属の仲間は世界中で8種ほど確認されています。その中でも日本で確認されているビャクダン属はムニンビャクダンだけです。

雌雄異株で半寄生植物のムニンビャクダン、父島では株数も少なく、限られた場所にしか生育していません。また、開花する株も限られており、レンジャーは巡回時に開花・結実状況の確認を行っています。この種を守るためには、宿主である周辺の森や自然環境の変化を見守っていく必要があります。

2012年4月26日(父島レンジャー 熊本)

南島

南島は海鳥の重要な繁殖地です。今年もたくさんの海鳥が帰ってきて営巣の準備をしています。

中にはこんな場所に巣を掘る鳥もいます...

『自然観察路の下には掘らないで!』

と言っても無理ですよね。

人が利用するルート上にある巣穴には写真のようなポールを立ててあります。

このポールのそばには巣穴がある。

ご注意をお願いします。

※南島の自然観察路周辺で営巣を行う海鳥はオナガミズナギドリとアナドリです。

※営巣・・・ 動物が巣を作ること

2012年4月20日(父島レンジャー 熊本)

ミズナギドリレスキュー

4月に入りミズナギドリ類の落鳥が始まりました。ミズナギドリ類の落鳥のピークは年に2回あります。4月~夏前と12月のクリスマス前です。4月のこの時期は、産卵のために小笠原に戻ってきた成鳥が人工灯に誘発されて不時着してきます。12月のクリスマス前は巣立ち直後の幼鳥の不時着です。(まだ綿毛の残っている幼鳥です) 夕方から夜間に島の光に誘発されて不時着したミズナギドリたちは、翼がとても大きく風を受けないと飛び立つことが出来ません。そんなミズナギドリをいち早く保護し様子をみて再び海に返します。

道端にうずくまる鳥を見かけた際には、ご連絡をお願いします。

2012年4月19日(父島レンジャー 島田)

ムニンツツジ

ツツジと言えば5月頃から初夏にかけて咲くイメージですが、小笠原諸島父島の固有種ムニンツツジは一足早く開花のピークを迎えます。父島のツツジ山近くでわずかに1株だけが生き残っており絶滅危惧種ⅠA 類(CR)に指定されています。この貴重な種を保全していくために、レンジャーは開花結実状況や周辺環境の変化についてモニタリングを行って います。

2012年4月11日

新レンジャー紹介

後藤雅文(小笠原諸島父島)

4月から新たに小笠原諸島父島の都レンジャーとして赴任しました後藤雅文(ごとうまさふみ)と申します。青森県出身で大学時代から岩手県に移り住みました。大学ではニホンリスの行動生態学について学んでいました。赴任して間もないので勉強しなければいけないことが沢山ありますが、全力で仕事に取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。

2012年4月10日(母島レンジャー 勝部)

南崎線歩道の補修

今回は南崎線歩道、小富士山頂付近の人止柵のロープが劣化していたため張替えを行ってきました。ここは周囲が崖になっていることもあり、このロープはとても大切です。小富士は日本最南端の故郷富士で、ボニンブルーの海と周辺の属島が一望できる人気の展望ポイントです。お越しの際は景色と共にロープもちらっと見て下さいね。

2012年4月1日(母島レンジャー 勝部)

乳房山歩道の損傷

私たちは、東京都の管理する歩道を毎月巡回し、動植物の調査の他に、施設の点検や応急補修を行なっております。

今回、乳房山歩道の階段が一部崩れていることを確認しました。通行注意の張り紙をしていますが、十分に注意して通行して下さい。GWや夏の繁忙期シーズンが近いため、利用頻度の多い場所については、特に注意して点検を実施しています。

2012年4月2日(月) 都レンジャーNEWS vol.14

都レンジャーNEWS vol.14を2012年4月発行しました。

vol.14では、母島歩道沿いで発生した植物の枝折りの状況報告と、新たに小笠原のレンジャーに着任した2名の紹介をしています。

vol.14の閲覧はこちらからどうぞ(PDF)