小さな水族館 - 小笠原の魚

- 更新日

展示生物一覧

*実際の展示内容と異なる場合があります*

●展示頻度の高い生物

-

アオウミガメ

ウミガメ科

【学名】

Chelonia mydas

【甲長】70~150㎝

【生息環境等】熱帯・亜熱帯の沿岸地域。体内の脂肪分が青い(緑色な)ことが名前の由来。海草・海藻食であるためその色素が脂肪に反映されるといわれる。アオスジモンガラ

モンガラカワハギ科

【学名】

Xanthichchthys caeruleolineatus

【体長】35㎝ほど

【生息環境等】沖合の岩礁・サンゴ礁。体側に青色縦線があることが名前の由来。アオボシヤドカリ

ヤドカリ科

【学名】

Dardanus guttatus

【体長】3㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁・礁斜面。歩脚とはさみ脚は赤褐色で白い斑点があり、腕節には由来である美しい青い斑紋がある。アオリイカ

ジンドウイカ科

【学名】

Sepioteuthis lessoniana

【体長】50㎝ほど

【生息環境等】沿岸。イカの寿命は通常一年で、春の産卵シーズンには4キロを超えるまで成長するものもいる。非常に美味。アカイセエビ

イセエビ科

【学名】

Panulirus brunneiflagellum

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】夜行性で昼間は岩礁の窪みや洞窟などに潜む。主に小笠原諸島に生息する優占種。2005年に新種に認定される。本土で見られるイセエビより大型で現在水産センターには4.1㎏を超える個体がいる。アカハタ

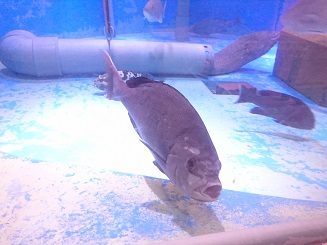

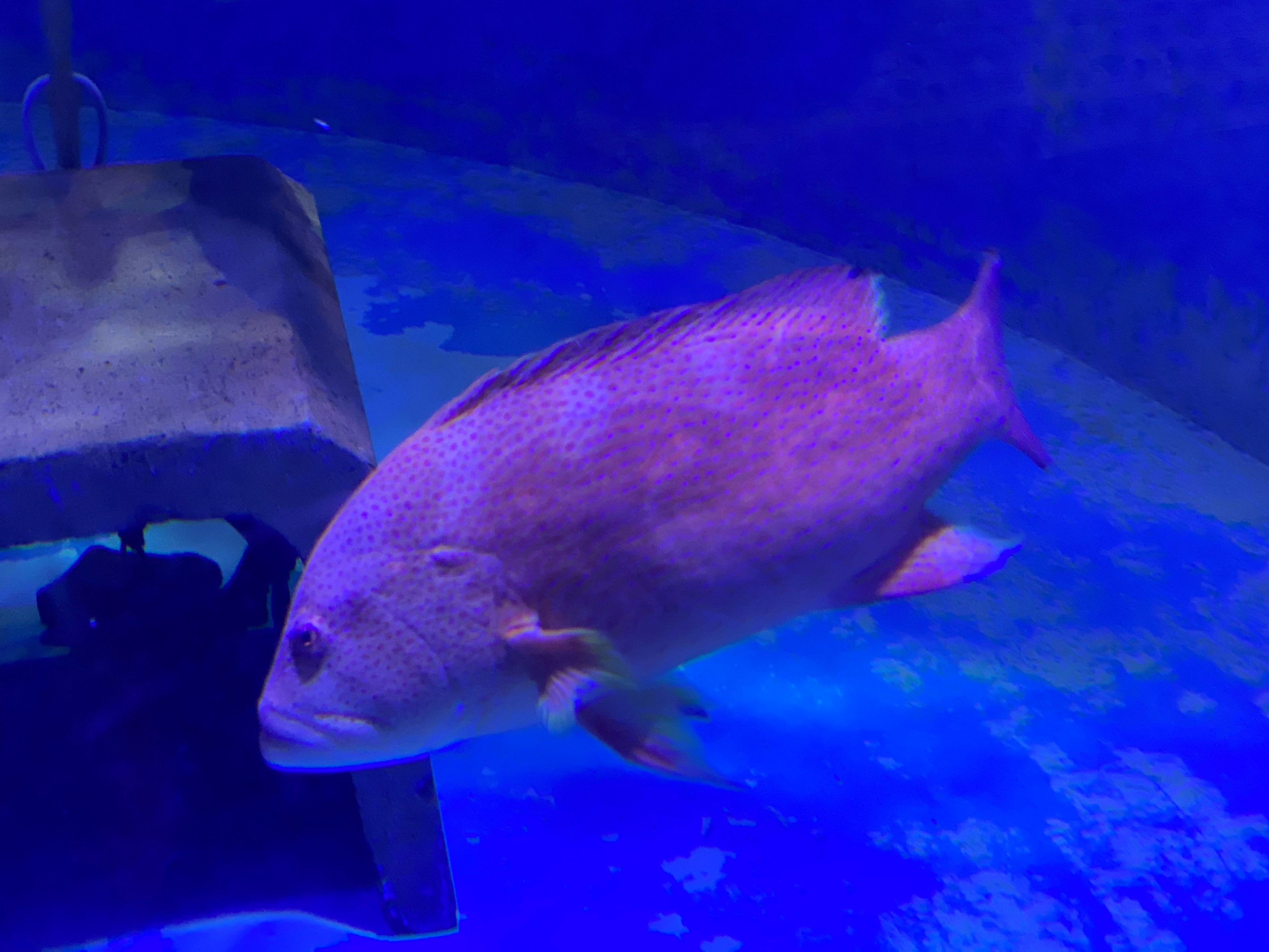

ハタ科

【学名】

Epinephelus fasciatus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁域の浅所から深所まで。身をブツ切りにした味噌汁は島の伝統的な郷土料理。水産センター内ではアカハタの歯磨きができるアカヒメジ

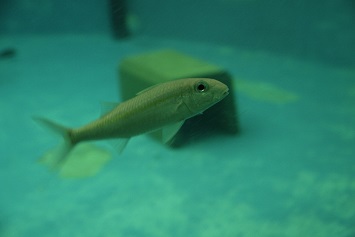

ヒメジ科

【学名】

Mulloidichthys vanicolensis

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】水深5~20mのサンゴ礁外縁。群れをつくって生息。死後に体色が赤橙色に変わることが名前の由来。アカマツカサ

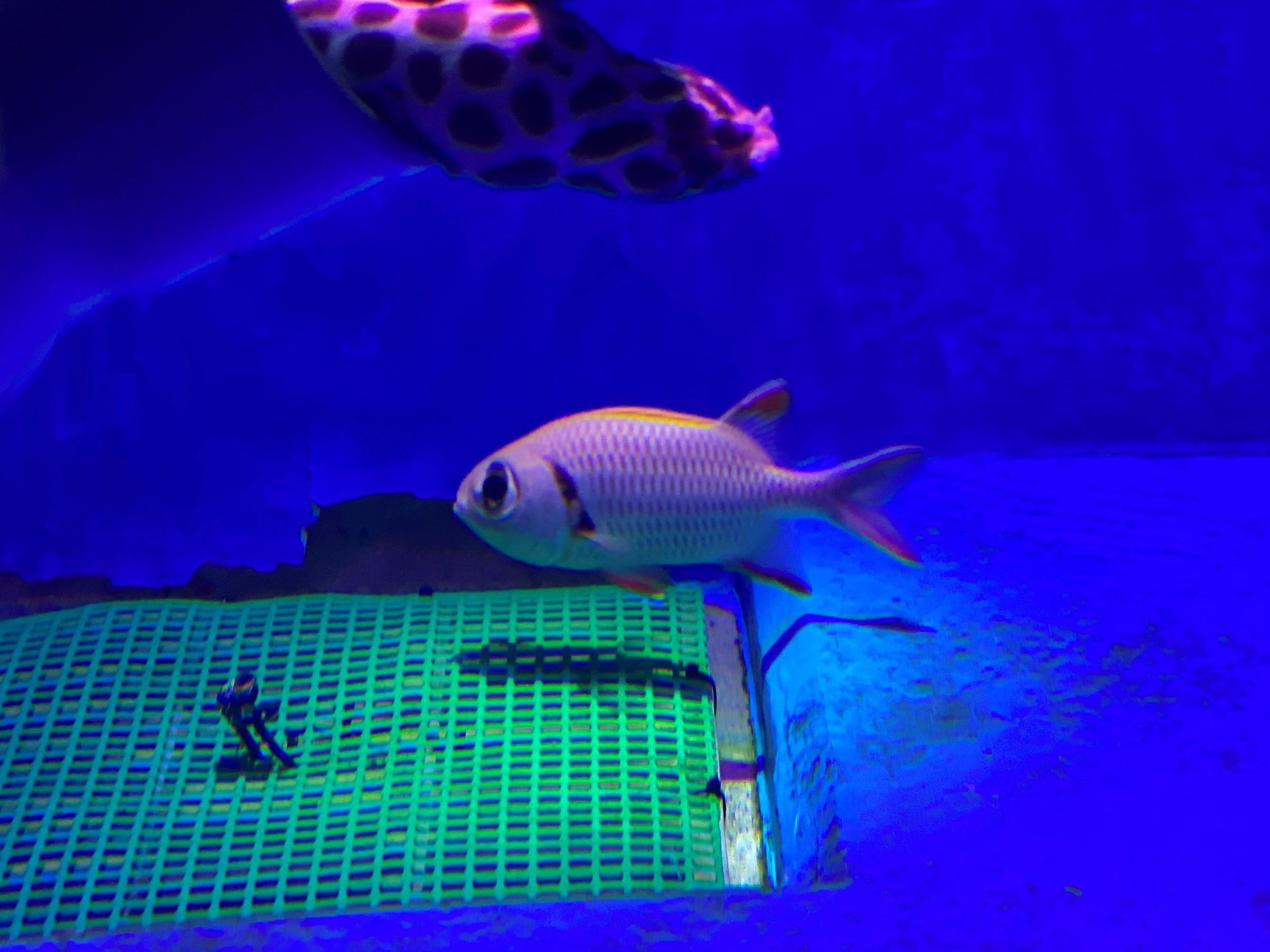

イットウダイ科

【学名】

Myripristis kochiensis

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】日本では小笠原諸島と琉球列島のみに生息。鮮やかな赤い色と大きな目が特徴。赤く大きな鱗が松ぼっくりに似ていることが名前の由来。夜行性で昼間は洞窟や岩の割れ目に群れている。アケボノチョウチョウウオ

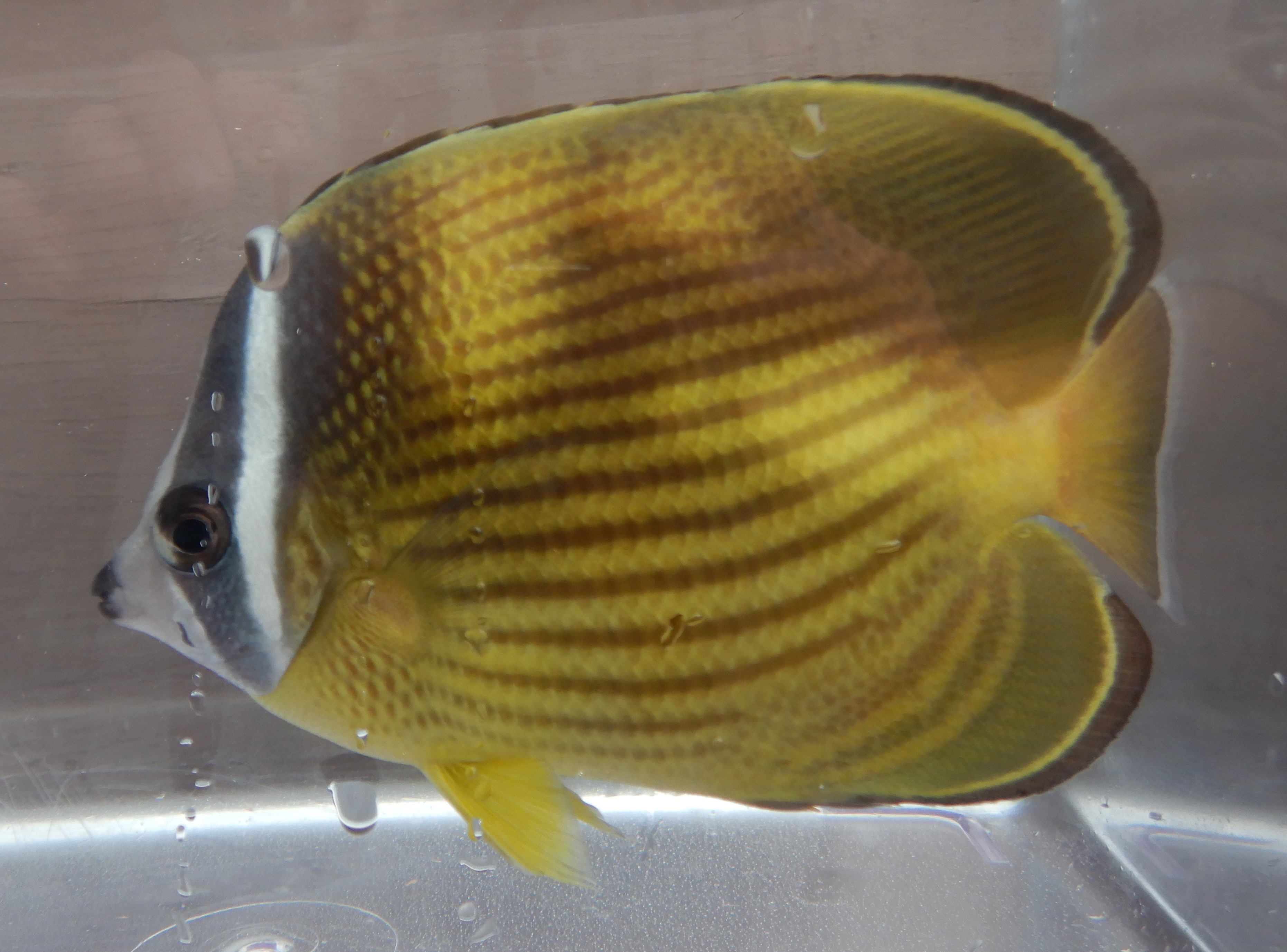

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon melannotus

【体長】18㎝ほど

【生息環境等】水深20m以浅のサンゴ礁や岩礁。数尾の小さな群れで生活する。体色が水平線からの曙光に似ていることが名前の由来。アマミスズメダイ

スズメダイ科

【学名】

Chromis chrysura

【体長】20㎝ほど

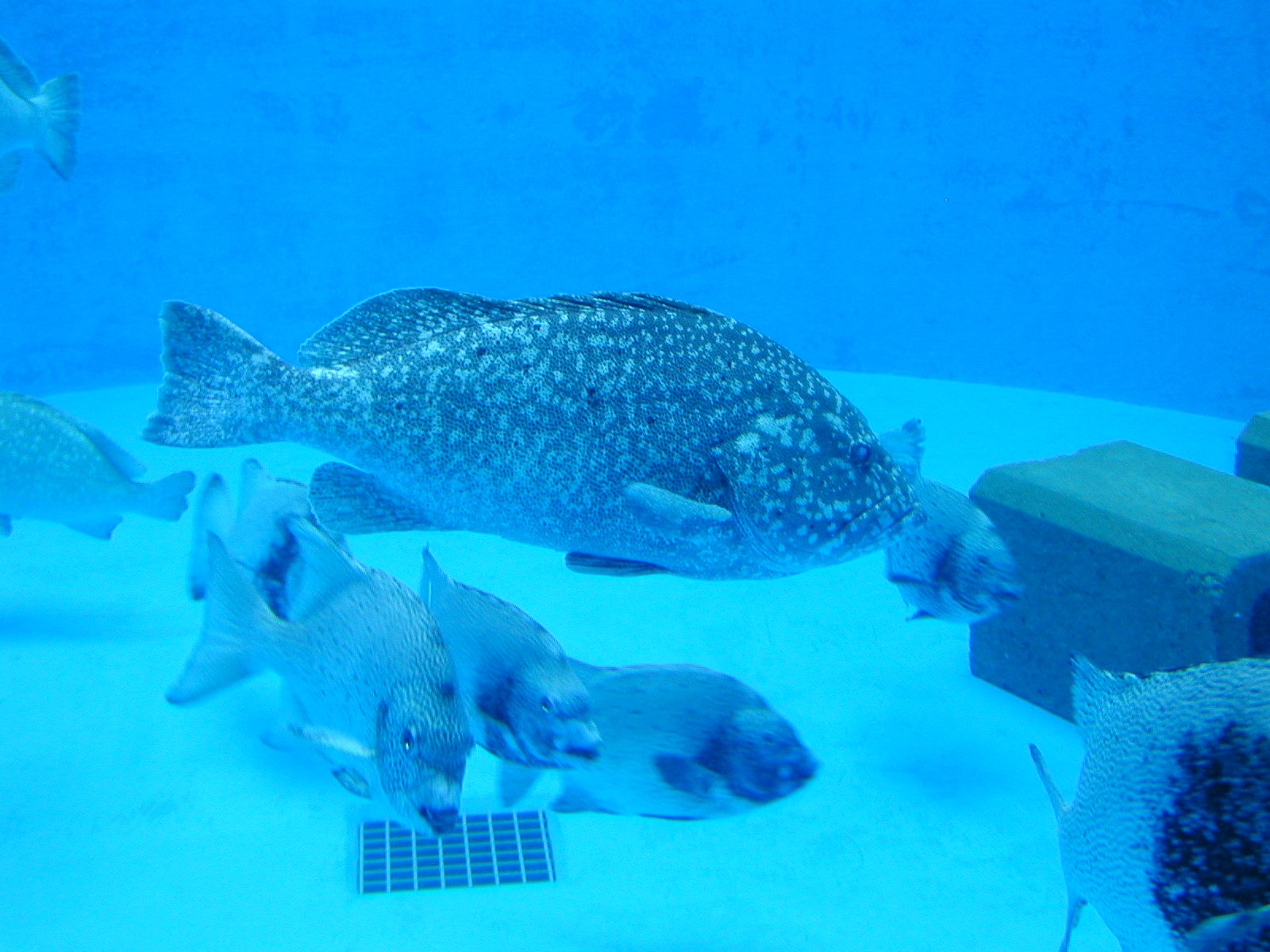

【生息環境等】水深20~30mの岩礁域低層。群れで群泳する。産卵期は夏で、岩の表面に産み付けた卵を雄が守る。イシガキダイ

イシダイ科

【学名】

Oplegnathus punctatus

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】浅い海の岩礁・サンゴ礁。習性はイシダイと同様だがイシダイよりも南方系で成長が早い。白地に黒色の石垣模様が特徴。老成魚になると石垣模様が消え口端が白くなる。イシダイ

イシダイ科

【学名】

Oplegnathus fasciatus

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】日本各地に生息。頑丈な顎でサザエなどの貝を噛み砕いて食べる。成長に伴い口周辺が黒くなるので「クチグロ」とも呼ばれる。イシダイ×イシガキダイ天然交雑種

イシダイ科

【学名】

Oplegnathus fasciatus × Oplegnathus punctatus

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】両種の生息域が重なる海域。イシダイの横縞とイシガキダイの黒斑の両方を持つ。「イシガキイシダイ」や「キンダイ(養殖に成功した近畿大学にちなんで)」と呼ばれることもある。ウケグチイットウダイ

イットウダイ科

【学名】

Neoniphon sammara

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁浅所。上顎より下顎が出ていることが名前の由来。多数の縦帯がある。ウミヅキチョウチョウウオ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon bennetti

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】水深30m以浅のサンゴ礁域に生息。穏やかな水域を好み、数尾の小さな群れで生活する。ウミヅキは「海月」と書き、青白い色で縁取られた黒い模様と腹側の線模様が海に浮かぶ月を連想させることが名前の由来。ウメイロ

フエダイ科

【学名】

Paracaesio xanthurus

【体長】50㎝ほど

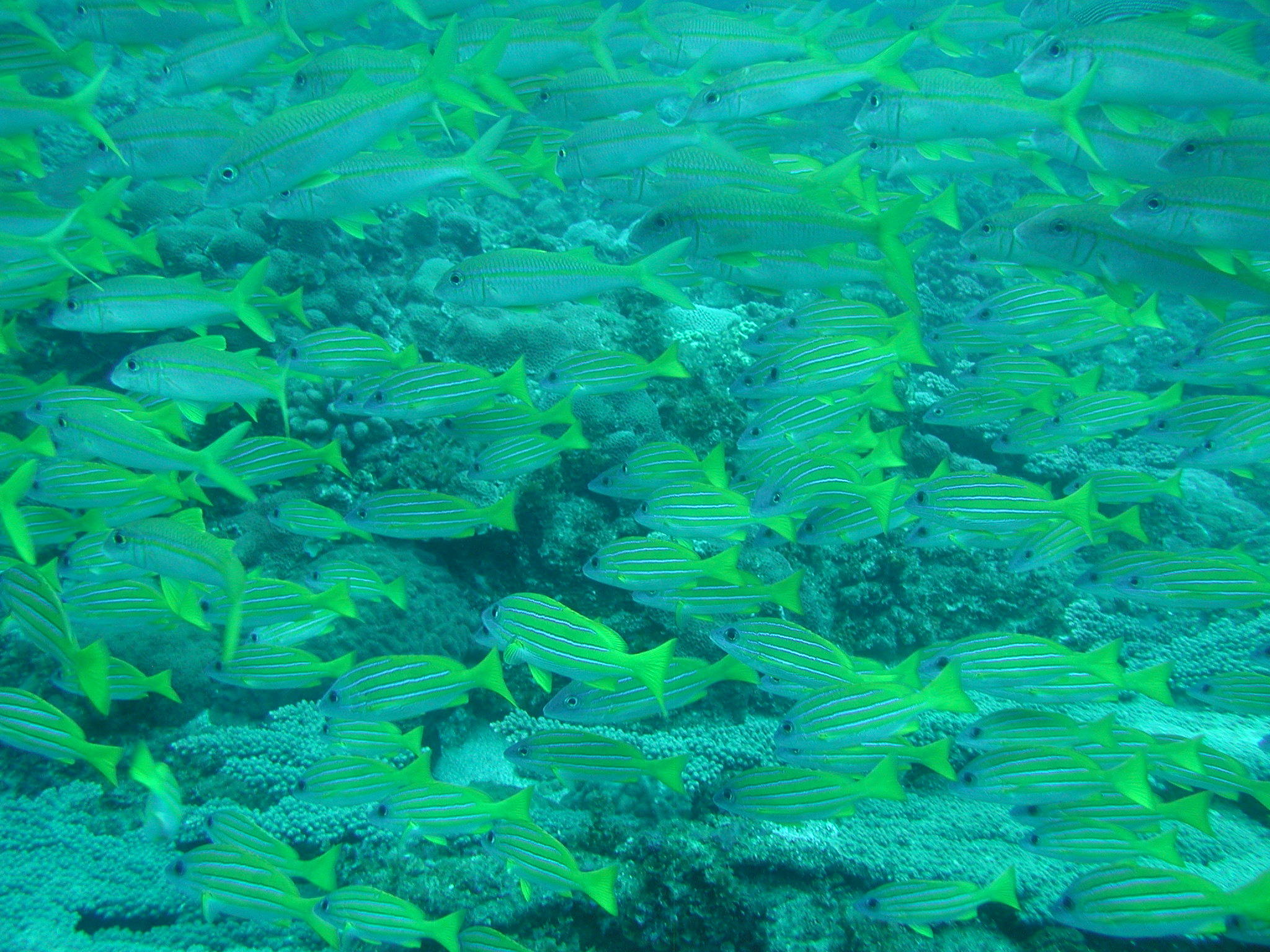

【生息環境等】稚魚は沿岸浅所で見られるが、大型になると深所にも生息する。体色が熟した梅の色に似ているのが由来。ウメイロモドキ

タカサゴ科

【学名】

Caesio teres

【体長】35㎝ほど

【生息環境等】沿岸のサンゴ礁域や岩礁域。フエダイ科のウメイロに似ていることが名前の由来。釣り上げると体全体が赤みを帯び、濃紫色になる。ウモレオウギガニ

オウギガニ科

【学名】

Zosimus aeneus

【甲長】8㎝ほど

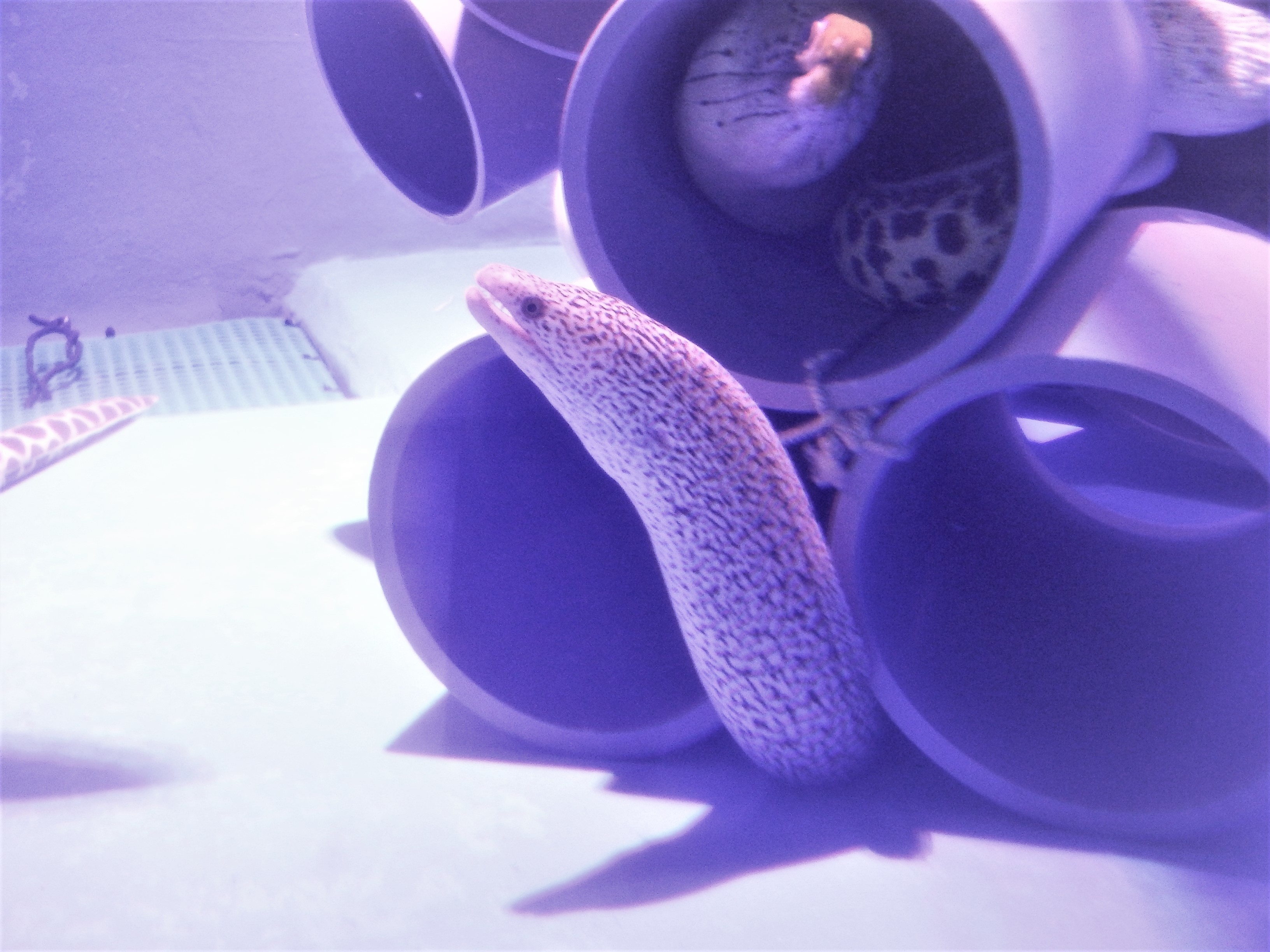

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁の浅海。死亡例があるほどの強い猛毒を筋肉に持っているので食用は不可。オオウナギ

ウナギ科

【学名】

Anguilla marmorata

【全長】2mほど

【生息環境等】太平洋とインド洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布し、最大で体重20㎏に達する大型のウナギ。ニホンウナギ同様、繁殖時に川を下り外洋域の深海で産卵する。オオカイカムリ

カイカムリ科

【学名】

Dromidiopsis dormia

【甲長】20cmほど

【生息環境等】暖海域。ピンセット状の第四・五脚でカイメンなどを背負い、カモフラージュに使う。全身に短い毛が生えており、肌触りが良い。オガサワラクロサギ

クロサギ科

【学名】

Gerres baconensis

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】沿岸の砂泥底。国内では小笠原諸島のみに生息する。オガサワラクロベンケイ

ベンケイガニ科

【学名】

Chiromantes magnus

【甲長】5㎝ほど

【生息環境等】河川の下流部。小笠原のみに生息する固有種。環境省のレッドデータブックに絶滅危惧種として指定されている。オガサワラコテナガエビ

ヌマエビ科

【学名】

Palaemon ogasawaraensis

【体長】3㎝ほど

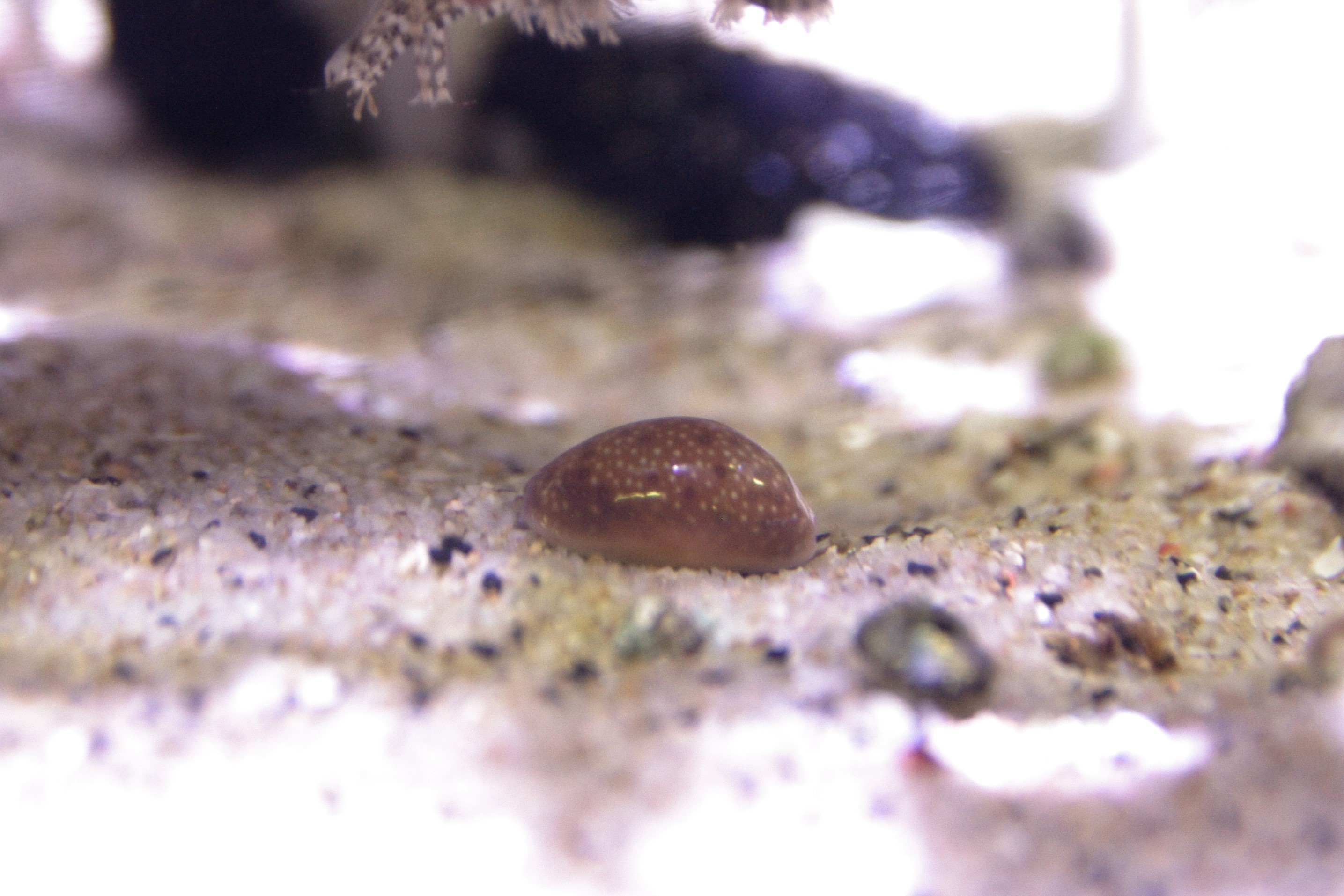

【生息環境等】汽水域。小笠原諸島父島の境浦・扇浦及び、南袋沢の小さな流れと、比較的大きな八瀬川河口に生息する固有種。オガサワラスガイ

リュウテン科

【学名】

Lunella ogasawara n.sp

【殻長】4~5㎝ほど

【生息環境等】砂底転石帯の潮間帯上部、昼間は岩縁の砂に埋在する。2007年に新種とされた。採取し易く美味なことから過剰採取され激減した。オガサワラモクズガニ

モクズガニ科

【学名】

Eriocheir ogasawaraensis

【甲長】10㎝ほど

【生息環境等】小笠原に住む固有種であり、環境省の定める絶滅危惧種「レッドリスト」に登録されている。「モクズ」は鋏脚に密集した毛が藻くずにみえるため。オガサワラヨシノボリ

ハゼ科

【学名】

Rhinogobius sp.BI.(Bonin Island type)

【全長】5~8cmほど

【生息環境等】小笠原諸島だけに分布する淡水魚(固有種)。小笠原諸島では、父島、母島、兄島で生息が確認されているが、多数生息しているのは父島の1水系の限られた場所のみで、他の地点や水系では年や季節により、確認できないか、ごくわずか見られる程度。オキナメジナ

メジナ科

【学名】

Girella mezina

【体長】45㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の外縁部。幼魚は体の中央に黄色い1横帯がある。オキフエダイ

フエダイ科

【学名】

Lutjanus fulvus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】沿岸岩礁域でよく見られる。主に夜間活動し、沿岸や磯釣りでよく釣れる。尾鰭と背鰭の後端が白く縁取られ、腹鰭と尻鰭が黄色いことが特徴。オジサン

ヒメジ科

【学名】

Parupeneus multifasciatus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】水深140mまでの砂礫域・礁湖・サンゴ礁域。下顎から伸びる2本の髭が名前の由来。興奮状態で体色が変化する習性がある。オトヒメエビ

オトヒメエビ科

【学名】

Stenopus hispidus

【体長】6㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の礁斜面など。英名はクリーナーシュリンプ(掃除屋のエビ)と呼ばれ、ウツボやハタなどにクリーニング行動をして寄生虫を食べる。オニダルマオコゼ

オニオコゼ科

【学名】

Synanceia verrucosa

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁の浅海域。背鰭の棘には猛毒があり、死亡例もある。オニハタタテダイ

チョウチョウウオ科

【学名】

Heniochus monoceros

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】日中は岩礁域の割れ目などにいる。頭部に、ハタタテダイ・ムレハタタテダイにはない前向きの突起があることが特徴。オニヒトデ

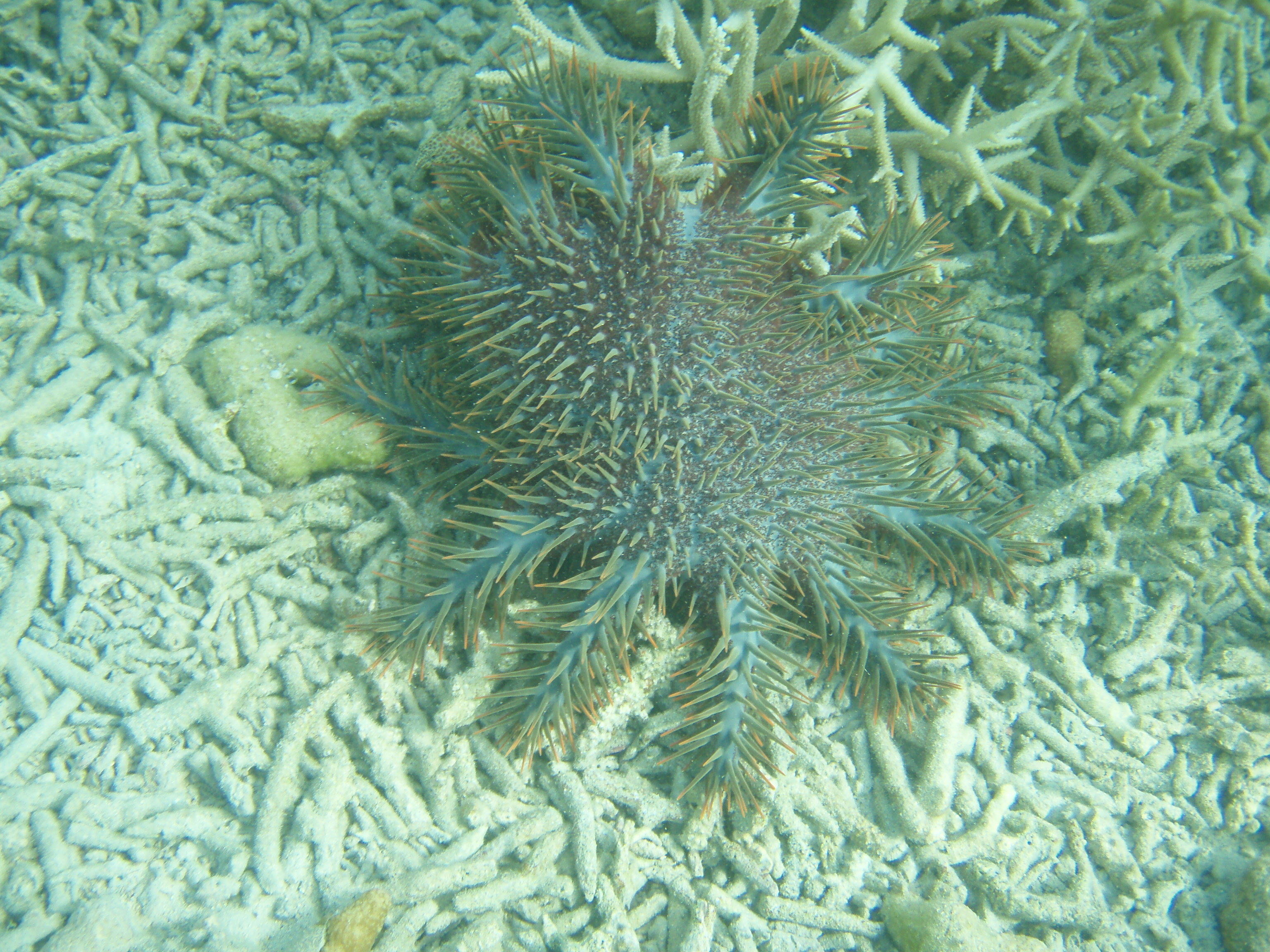

オニヒトデ科

【学名】

Acanthaster planci

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】小笠原では稀。集団でサンゴを食べ荒らし、サンゴ礁生態系に壊滅的な打撃を与えている。棘には毒があり刺されると発熱やしびれを起こし、危険。オハグロハギ

ニザダイ科

【学名】

Acanthurus thompsoni

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域。岩の間を泳ぎながら、岩や海藻の表面をつついている。オヤビッチャ

スズメダイ科

【学名】

Abudefduf vaigiensis

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】岩礁・サンゴ礁域に住む。幼魚は流れ藻について、表層で生活する。

-

カエルウオ

イソギンポ科

【学名】

Istiblennius enosimae

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】沿岸の岩礁性海岸、タイドプールなどの浅瀬。付着珪藻や小型甲殻類を食べる。カクレイワガニ

イワガニ科

【学名】

Geograpsus grayi

【甲長】4㎝ほど

【生息環境等】サンゴのくぼみや転石の隙間。昼間は出てこないが、夜間活発に策餌活動をする。カスミアジ

アジ科

【学名】

Caranx melampygus

【甲長】80㎝ほど

【生息環境等】幼魚は内湾砂底。成魚はサンゴ礁域。成魚の体側には小黒点が散在する。カッポレ

アジ科

【学名】

Caranx lugubris

【体長】90㎝ほど

【生息環境等】熱帯域に生息する大型種。釣り上げた時の様が踊りのかっぽれに似ることが由来。カノコイセエビ

イセエビ科

【学名】

Panulirus longipes

【体長】40㎝ほど

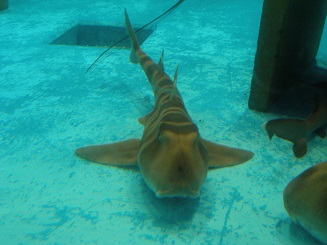

【生息環境等】浅い岩礁。第一触角(細く長い2本の触角。先で2股に分かれる)に7つの白い帯がある。鹿の子模様(白い斑点)が名前の由来。ガラパゴスザメ

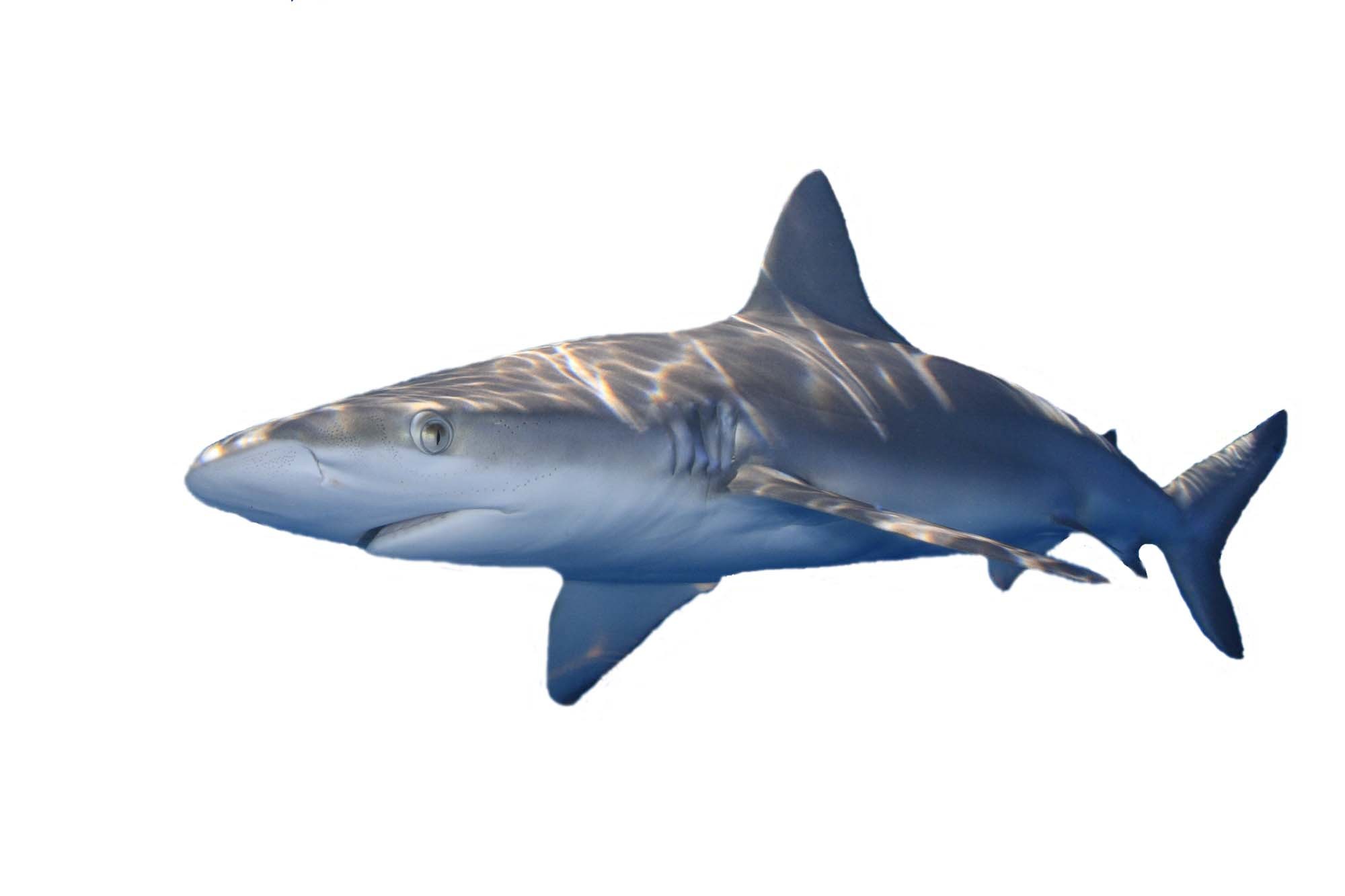

メジロザメ科

【学名】

Carcharhinus galapagensis

【体長】3mほど

【生息環境等】世界の熱帯地域、海洋島付近。第一背鰭が僅かに丸いことが特徴。カルイシガニ

ヒシガニ科

【学名】

Daldorfia borrida

【甲幅】7㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁の礁斜面に生息する大型種。夜になると表に出てくる。体全体が軽石状。カンパチ

アジ科

【学名】

Seriola dumerili

【体長】1mほど

【生息環境等】熱帯・温帯域の沿岸。目の上の斜帯が漢字の八の字に見える事が由来。この帯は成長と共に不明瞭になる。カンモンハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus merra

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】礁湖内の浅所。体側と各鰭に茶褐色の小斑があるのが特徴。キイロハギ

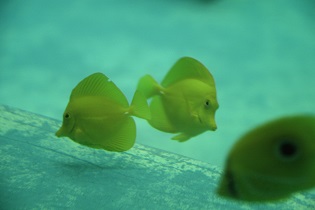

ニザダイ科

【学名】

Zebrasoma flavescens

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】岩礁やサンゴ礁域。そのきれいな黄色から観賞用にも人気がある。尾柄部に白いトゲが一本ある。キホシスズメダイ

スズメダイ科

【学名】

Chromis flavomaculata

【体長】15㎝ほど

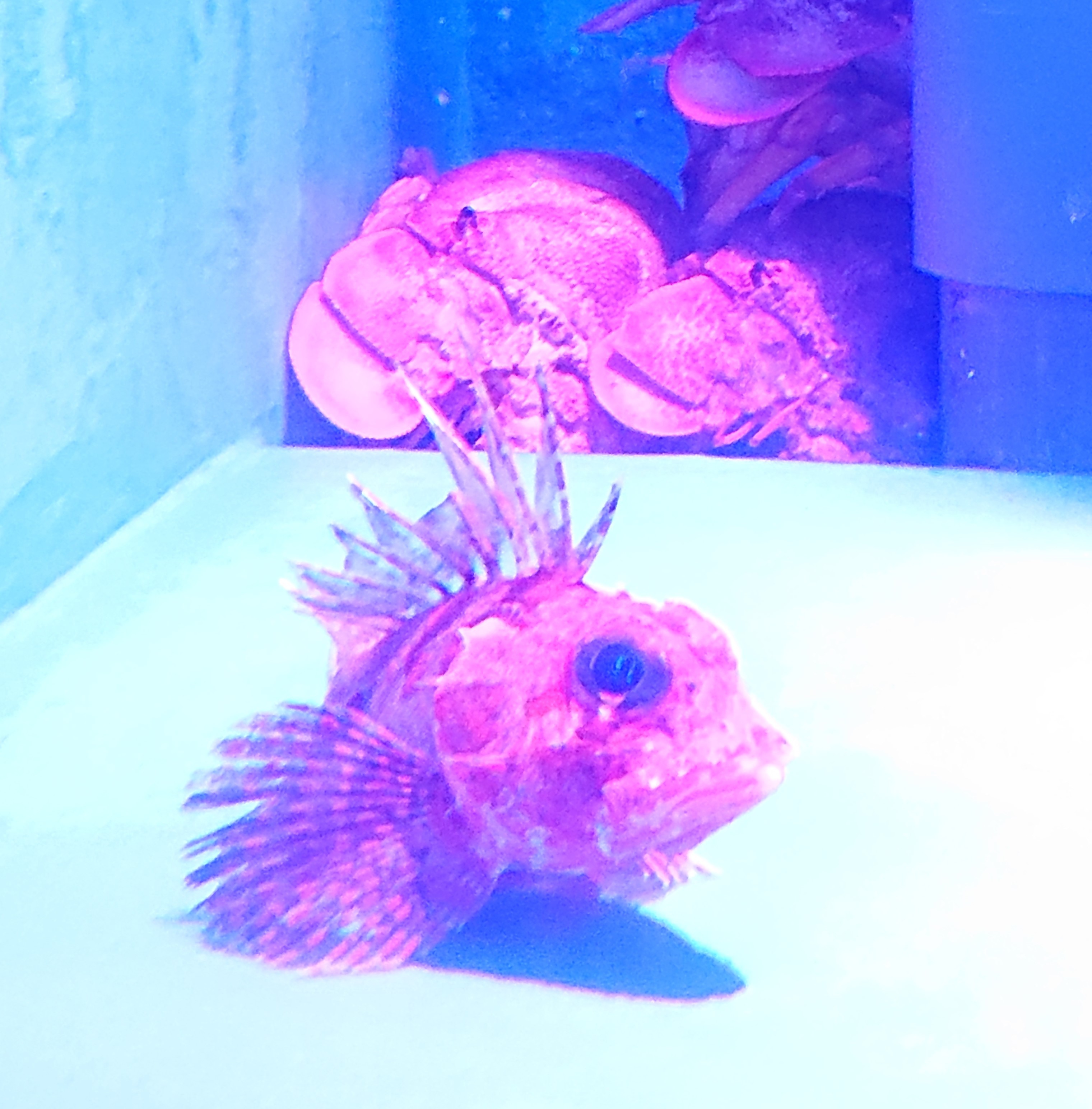

【生息環境等】水深10~40mの中底層に群生する。各鱗に黄色斑があることが名前の由来。キリンミノカサゴ

フサカサゴ科

【学名】

Dendrochirus zebra

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】岩礁域・サンゴ礁域。中国の伝説の生物「麒麟」のように頭に二本の突起があるからともいわれる。棘に強い毒を持つので危険。ギンガメアジ

アジ科

【学名】

Caranx sexfasciatus

【体長】90㎝ほど

【生息環境等】沿岸性でサンゴ礁域等で群れる。幼魚は河口域に現れる。体表が銀紙を貼ったような色である事が由来。キンセンイシモチ

テンジクダイ科

【学名】

Apogon properuptus

【体長】6㎝ほど

【生息環境等】沿岸の砂底質の岩礁域やサンゴ礁。雄が口内で卵を育てる。キンセンガニ

キンセンガニ科

【学名】

Matuta victor

【甲長】5~7㎝ほど

【生息環境等】砂底・砂礫底。砂利の中に潜み、眼だけを出すことが多い。歩脚の指部は平たく、泳ぐときなどに役立つ。ギンユゴイ

ユゴイ科

【学名】

Kuhlia mugli

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】亜熱帯から熱帯地域に広く分布。銀色がかった体色が名前の由来。他のユゴイと違い一生を海で過ごす。クギベラ

ベラ科

【学名】

Gomphosus varius

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の浅所。サンゴ礁の浅所を活発に動き回り、特徴の尖った口でサンゴの間にいる小動物を捕食する。クサヤモロ

アジ科

【学名】

Decapterus macarellus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】ほぼ全世界の海域に生息。伊豆諸島で「くさや」の原料として最も優れていることが名前の由来。島名は「ムロアジ」。クマザサハナムロ

タカサゴ科

【学名】

Pterocaesio tile

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】沿岸浅海の岩礁域やサンゴ礁に大きな群れをなして遊泳する。クモガイ

スイショウガイ科

【学名】

Lambis lambis

【殻長】16㎝ほど

【生息環境等】潮間帯下の砂礫地。殻口の外側縁から7本の突起が伸びているのが特徴。幼貝では突起はない。クロナマコ

クロナマコ科

【学名】

Holothuria atra

【体長】5~25㎝ほど

【生息環境等】岩礁域。体表から出る粘液で体に砂をつけ、一見まだら模様に見えるものも多い。砂に付く有機物を食べて暮らす。クロメジナ

メジナ科

【学名】

Girella leonina

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】沿岸や、島嶼周辺の岩礁域。幼魚は沿岸浅所の防波堤にもいる。コクテンカタギ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon guentheri

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】水深20mほどのサンゴ礁や岩礁域。垂直に並んだ小黒点の模様が特徴。コクテンサザナミハギ

ニザダイ科

【学名】

Ctenochaetus binotatus

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁に生息。サザナミハギに似ているが、背鰭後ろの付け根と、尻鰭後ろの付け根に黒い斑点があるのが特徴。コバンザメ

コバンザメ科

【学名】

Echeneis naucrates

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】沿岸岩礁・サンゴ礁域。吸盤が小判に似ていることが名前の由来。この吸盤で大型海産生物に吸着し生活する。コブセミエビ

セミエビ科

【学名】

Scyllarides haani

【甲長】30㎝ほど

【生息環境等】浅い岩礁域、サンゴ礁域。セミエビより頭胸部の凸凹が大きく腹節の背中のコブが大きく隆起する。ゴマウツボ

ウツボ科

【学名】

Gymnothorax flavimarginatus

【体長】1mほど

【生息環境等】サンゴ礁域の浅所。ウツボ類の中では、やや大型で顎歯は非常に強い。生時は鰭の縁がやや黄色や黄緑なのが特徴。ゴマヒレキントキ

キントキダイ科

【学名】

Heteropriacanthus cruentatus

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域の浅所。背鰭・腹鰭・尾鰭などに褐色のゴマ状の斑紋があることが名前の由来。コモンヤドカリ

ヤドカリ科

【学名】

Dardanus megistos

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の浅海。大型の美しい種で、宿貝にはホラガイやイトマキボラなど殻口の広い貝を利用する。コンジンテナガエビ

テナガエビ科

【学名】

Macrobrachium lar

【体長】15cmほど

【生息環境等】沿岸河川。国内最大種。河川で孵化し、海に下って幼生期を送り、稚エビになると河川に戻ってくる淡水型両側回遊を行う。ゴンズイ

ゴンズイ科

【学名】

Plotosus lineatus

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】大きさの揃った大群を作る。成魚は夜間に活動する。鰭の棘には毒があり、刺されると死に至ることもある。

-

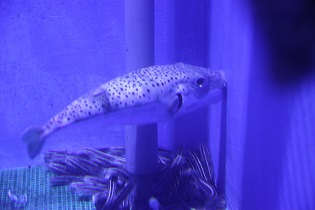

サザナミフグ

フグ科

【学名】

Arothron hispidus

【体長】45㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域に生息。単独で行動する。筋肉にも毒性があるとされ、食用にはならない。ササムロ

タカサゴ科

【学名】

Caesio caerulaurea

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁。群れを作る。市場にも出回り、食用とされる。シマアジ

アジ科

【学名】

Pseudocaranx dentex

【体長】1mほど

【生息環境等】沿岸からやや沖合に生息。体の縦帯から「縞鯵」或いは島嶼での漁獲が多いので「島鯵」の名がある。シマイセエビ

イセエビ科

【学名】

Panulirus penicillatus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・礁縁・潮間帯。日中は表に出る事はなく、夜間水深の浅い礁原などにいる。島名は「アオエビ」。シマキンチャクフグ

フグ科

【学名】

Canthigaster valentini

【体長】10㎝ほど

【生息環境等】沿岸域の浅いサンゴ礁や岩礁域。体に毒をもっているが、小さく美しいので観賞用にもされる。シマスズメダイ

スズメダイ科

【学名】

Abudefduf sordidus

【体長】18㎝ほど

【生息環境等】水深3m前後の岩礁域。雑食性だが、岩などについた藻類を好む。雄は卵の通気をよくするなど、卵の保護をする習性がある。シマタレクチベラ

ベラ科

【学名】

Hemigymnus fasciatus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】浅い岩礁・サンゴ礁。図太い体形だが、動きは素早い。成魚になるほど唇が厚く垂れる様が名前の由来。シモフリハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus rivulatus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】岩礁域・サンゴ礁域。体に非常に細やかな白い斑点が多数あることが特徴。スミツキトノサマダイ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon plebeius

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】浅いサンゴ礁。サンゴのポリプを主に食べている。体側中央に薄い水色の楕円班があることが特徴。セグロチョウチョウウオ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon ephippium

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】水深15m以浅の穏やかな内湾。背鰭の一部が長く棘状に伸びる事と、体側の大きな黒色域などが特徴。セミエビ

セミエビ科

【学名】

Scyllarides squamousus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁の浅瀬に生息し岩穴の亀裂などに隠れすむ。昆虫のセミに似ているのが名前の由来。ゾウリエビ

セミエビ科

【学名】

Parribacus japonicus

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁浅海。体が草履(ぞうり)の様に扁平であることが名前の由来。ソメンヤドカリ

ヤドカリ科

【学名】

Dardanus pedunculatus

【体長】5㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁の浅海。常に数個のベニヒモイソギンチャクをつけている。

-

タスキモンガラ

モンガラカワハギ科

【学名】

Rhinecanthus rectangulus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】水深50m以浅のサンゴ礁。尾柄部のV字模様が特徴。ハワイの州魚にもなっている。タマカエルウオ

イソギンポ科

【学名】

Alticus saliensis

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】砕波などで洗われる岩礁性海岸の上縁部潮上帯。水中に入ることはなく、岩場や水面を飛び跳ねて行動する。チチブモドキ

カワアナゴ科

【学名】

Eleotris acanthopoma

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】西太平洋沿岸・インド洋の一部。河川や汽水域に生息。名前の由来であるチチブはハゼ科の魚。チョウチョウウオ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon auriges

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁。チョウチョウウオ類の中では、最も北方まで適応した温帯種。ツチホゼリ

ハタ科

【学名】

Epinephelus cyanopoduxs

【体長】1mほど

【生息環境等】サンゴ礁の浅所。島名はモロコ。幼魚の鰭は黄色いため、かつてはキビレツチホゼリと呼ばれていた。ツノダシ

ツノダシ科

【学名】

Zanclus cornutus

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】岩礁域やサンゴ礁域。長く伸びた背鰭が特徴。類似するハタタテダイとは尾びれの黒色で識別できる。ツバメウオ

マンジュウダイ科

【学名】

Platax teira

【体長】1mほど

【生息環境等】【生息環境等】沿岸域の中層域。幼魚のころの姿が鳥の燕ににていることが名前の由来。テリエビス

イットウダイ科

【学名】

Sargocentron ittodai

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】沿岸の岩礁域。群れを作って生息。主にカニ・エビなどの甲殻類を食べる。夜行性。テンジクイサキ

イスズミ科

【学名】

Kyphosus cinerascens

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】波の荒い岩礁域に生息。生態は全てにわたってイスズミとほぼ同様であるが、個体数はずっと少ない。トガリエビス

イットウダイ科

【学名】

Sargocentron spiniferum

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】岩礁・サンゴ礁域に生息。吻が尖っているのが名前の由来。主に夜行性で昼間は岩陰などに潜んでいることが多い。トゲチョウチョウウオ

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon auriga

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁に生息。成魚の背鰭が伸びることが由来。この背鰭はトゲの名の通り硬いが、その長さは様々で全くない個体もある。ペアで行動することが多い。

-

ナガコバン

コバンザメ科

【学名】

Remora remora

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】全世界の暖海域に生息。サメ類やカジキ類等の大型魚類に吸着する。コバンザメと比べて体は太く短い。ナンヨウカイワリ

アジ科

【学名】

Carangoides orthogrammus

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】沿岸から沖合の水深150m程度に生息。成魚は沖合の深みを好む。体側に黄金色の斑紋が散らばる。ナンヨウブダイ

ブダイ科

【学名】

Scarus microrhinos

【体長】70㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁域。島ではオデコ、アオブダイの名称で呼ばれる。頭部コブは成長と共に張り出す。夜間は岩やサンゴの隙間に粘液繭を作り、その中で眠る。ニセゴイシウツボ

ウツボ科

【学名】

Gymnothorax isingleena

【体長】1.8mほど

【生息環境等】内湾域・沿岸岩礁域。班が碁石のようなことが名前の由来だが、成長とともに班は小さくなり点状となる。ニセタカサゴ

タカサゴ科

【学名】

Pterocaesio marri

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】沿岸のサンゴ礁域・岩礁域。タカサゴと似ているが、側線と黄帯が交わっているのが本種。ニセフウライチョウチョウウオ

チョウチョウウオ科

【学名】

Pterocaesio marri

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や内湾。フウライチョウチョウウオと似ているが本種は体側の横帯が交差しない。ニライカサゴ

フサカサゴ科

【学名】

Scorpaenopsis diabolus

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁域。体色は周囲の環境に合わせて変化する。背鰭の棘に強力な毒を持つ。ネコザメ

ネコザメ科

【学名】

Heterodontus japonicus

【体長】1mほど

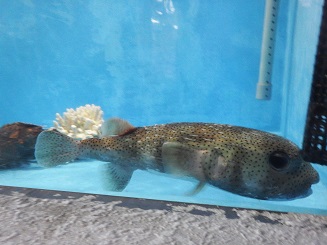

【生息環境等】沿岸浅海の岩礁・海底。目の上の突起が猫の耳に似ていることが名前の由来。貝類や甲殻類などを好んで食べる。ネズミフグ

ハリセンボン科

【学名】

Diodon hystrix

【体長】60㎝ほど

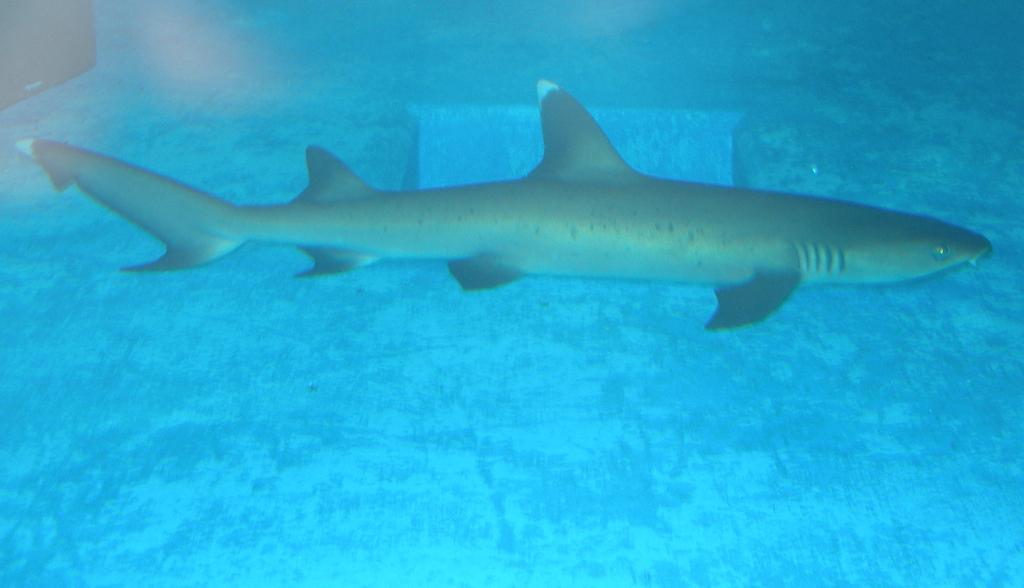

【生息環境等】温帯・熱帯の岩礁域。ウニや甲殻類などを好む。ネズミに顔が似ていることが名前の由来。ネムリブカ

メジロザメ科

【学名】

Triaenodon obesus

【体長】1.6mほど

【生息環境等】沿岸岩礁・サンゴ礁域。夕方から夜に活動し魚類などを捕食する。背びれの先が白いのでホワイトチップと呼ばれる。ノコギリダイ

フエフキダイ科

【学名】

Gnathodentex aureolineatus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁。群れで生息する。歯の側面に鋸歯状の隆起があることが名前の由来。

-

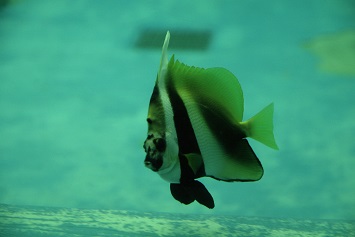

ハタタテダイ

ハタタテダイ

チョウチョウウオ科

【学名】

Heniochus acuminatus

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】ムレハタタテダイと似ているが背ビレの棘が11本と1本少なく群れを作らない。サンゴ礁・岩礁・砂泥など広く分布。ハナシャコ

ハナシャコ科

【学名】

Odontodactylus japonicus

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】礁斜面の砂地。大型種。捕脚には二枚貝などを叩き割るほどの力があるので、手を近づけると危険。ハナマルユキ

タカラガイ科

【学名】

Monetaria caputserpentis

【殻長】3㎝ほど

【生息環境等】潮間帯の岩礁やサンゴ礁。殻の背の部分に雪のような白い斑紋があることが特徴。ハナミノカサゴ

フサカサゴ科

【学名】

Pterois volitans

【体長】35㎝ほど

【生息環境等】沿岸岩礁域・サンゴ礁。鰭の棘全てに強い毒があり、刺されると危険。ハマフエフキ

フエフキダイ科

【学名】

Lethrinusn nebulosus

【体長】90㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁周囲の海底近く。本属中最も大型になり、分布域も広くよく親しまれている種。バラハタ

ハタ科

【学名】

Variola louti

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁外縁・岩礁域。華やかな赤い体色が名前の由来。ハリセンボン

ハリセンボン科

【学名】

Diodon holocanthus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】温帯・亜熱帯域に広く分布。敵に襲われそうになると胃に大量の水を飲みこみ体を膨らませる。ヒトミハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus tauvina

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域浅所。体はやや細長く、全身に褐色~黒色の斑が密に分布しているのが特徴。ヒブダイ

ブダイ科

【学名】

Scarus ghobban

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】浅いサンゴ礁や岩礁域などに単独か、小さな群れで生息する。幼魚は内湾や汽水域などにも入る。ヒレナガカンパチ

アジ科

【学名】

Seriola rivoliana

【体長】1mほど

【生息環境等】熱帯・亜熱帯域の沖合い深みに生息。体型や色はカンパチとほぼ同様だがやや青黒い。フウライボラ

ボラ科

【学名】

Crenimugil crenilabis

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域浅所。ボラとの見分け方は唇。本種の上唇は厚くなっており、藻類を掻き取るのに便利な形になっている。ヘリゴイシウツボ

ウツボ科

【学名】

Gymnothorax fimbriatus

【体長】80㎝ほど

【生息環境等】インド洋・太平洋域のサンゴ礁浅瀬。全体はクリーム色だが、頭部だけが黄色いことが特徴。ヘリトリオカガニ

オカガニ科

【学名】

Discoplax rotunda

【甲長】5㎝ほど

【生息環境等】海岸の岩場や海岸近くの洞窟。環境省のレッドデータブックに準絶滅危惧種として指定されている。ホウセキキントキ

キントキダイ科

【学名】

Priacanthus hamrur

【体長】35㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁域。体色が宝石のような色合いであることが名前の由来。ホウセキハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus chorostigma

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】沿岸の深い岩礁域や岩混じりの砂底に生息。網目状の美しい模様が由来。ホウライヒメジ

ヒメジ科

【学名】

Parupeneus ciliatus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】浅い岩礁域やサンゴ礁外縁。オキナヒメジと似ているが、尾柄の黒い斑紋の広がりが側線下まで広がるものが本種。ボラ

ボラ科

【学名】

Mugil cephalus cephalus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】沿岸浅所。幼魚は河川にも侵入する。

-

マガキガイ

ソデボラ科

【学名】

Strombus luhuanus

【殻長】6㎝ほど

【生息環境等】潮間帯の岩礫底やタイドプール。有毒のイモガイに似ているが食性も生態も異なる。捕食されないために有毒のイモガイに似たという説もある。マダラハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus polyphekadion

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】浅海の岩礁やサンゴ礁域などにすむ。鰭や体に白や褐色のまだら模様があるのが由来。ミズクラゲ

ミズクラゲ科

【学名】

Aurelia aurita

【体長】15~30㎝ほど

【生息環境等】北海道を除く日本各地。日本近海で最もよく見られるクラゲ。傘の中央にある生殖腺が通常は馬蹄型だが、小笠原にはハートのような形のものがいる。ミズン

ニシン科

【学名】

Herklotsichthys quadrimaculatus

【体長】10㎝ほど

【生息環境等】沿岸に群れで生息する。広範囲に移動し、夜間は外洋の深海域、日中は浅い場所に移動する。ミナミイスズミ

イスズミ科

【学名】

Kyphosus pacificus

【体長】50㎝ほど

【生息環境等】離島の岩礁域でよく見られ特に小笠原諸島は多い。島名「ササヨ」。全身が青みを帯びている事が多いが黄色や白もいる。ムレハタタテダイ

ムレハタタテダイ

チョウチョウウオ科

【学名】

Heniochus diphreutes

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁域。十数尾以上の群れを作ることが特徴。中底層でプランクトンを食べる。メアジ

アジ科

【学名】

Selar crumenophthalmus

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】沿岸からやや沖合。群れで生息する。目が大きいことが名前の由来。モヨウモンガラドオシ

ウミヘビ科

【学名】

Myrichthys maculosus

【体長】1mほど

【生息環境等】沿岸や島嶼の岩礁・サンゴ礁域の砂泥底。歯は鋭く、顆粒状。モンツキアカヒメジ

ヒメジ科

【学名】

Mulloidichthys flavolineatus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】水深5~20mのサンゴ礁外縁や礁湖。水深110mで得られた記録もある。島名は「スナオジイ」。

-

ヤマブキベラ

ベラ科

【学名】

Caridina multidentata

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】浅い岩礁域。雄の体色が黄色や山吹色であることが名前の由来。ユウゼン

チョウチョウウオ科

【学名】

Chaetodon daedalma

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・転石帯・岩礁。日本固有種。小笠原諸島・伊豆諸島八丈島に多く分布。ユウモンガニ

アカモンガニ科

【学名】

Carpilius convexus

【体長】10㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁・礁原・礁斜面。体色は赤みがかった他に斑紋があるものなど多様。ユカタハタ

ハタ科

【学名】

Cephalopholis miniata

【体長】30㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁域。体の斑点は最初は見られず、成長と共に増加する。ユビワサンゴヤドカリ

ヤドカリ科

【学名】

Calcinus elegans

【体長】2~4㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の比較的波当たりの強い場所。歩脚は黒字に青色の模様で美しく、観賞用としても人気がある。ヨスジフエダイ

フエダイ科

【学名】

Lutjanus kasmira

【体長】35㎝ほど

【生息環境等】沿岸域の岩礁域まわり。体側に4本の青い筋があることが名前の由来。

-

リュウキュウヤライイシモチ

テンジクダイ科

【学名】

Cheilodipterus macrodon

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁からやや深い岩礁域。両顎の犬歯が大きく、外観からも明瞭にわかる。ロウニンアジ

アジ科

【学名】

Caranx ignobilis

【体長】1.8mほど

【生息環境等】熱帯・亜熱帯。釣りの対象として人気が高い大型種。幼魚は内湾や河口部砂底などに生息。ロクセンスズメダイ

スズメダイ科

【学名】

Abudefduf sexfasciatus

【体長】17㎝ほど

【生息環境等】浅い岩礁域など。観賞用にもなるが、食用にする地域もある。体側・尾柄部まで六つの黒帯があるのが由来。

-

ワカウツボ

ウツボ科

【学名】

Gymnothorax meleagris

【体長】60㎝ほど

【生息環境等】浅いサンゴ礁群落域。イシサンゴ類の隙間から顔をだしている姿がよくみられる。ワモンダコ

マダコ科

【学名】

Octopus cyanea

【体長】1mほど

【生息環境等】サンゴ礁域。「ワモン」の名の通り腕の付け根に輪紋があるが、環境で体色や形状を変える。

●展示頻度の低い生物

-

アサヒガニ

アサヒガニ科

【学名】

Ranina ranina

【甲長】15㎝ほど

【生息環境等】砂底・砂泥底。普段は砂地に潜り、長い眼柄だけを出す。全体的に赤味が強い。食用とされる。アズキハタ

ハタ科

【学名】

Anyperodon lecogrammicus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁・岩礁域の浅所。小豆色の斑点と白い縦帯が特徴。アミメノコギリガザミ

ワタリガニ科

【学名】

Scylla serrata

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】内湾河口やマングローブに生息する大型種。鋏脚を始め、全ての脚に網目模様がはっきりある。イセエビ

イセエビ科

【学名】

Panulirus japonicus

【体長】20~30㎝

【生息環境等】浅い岩礁に生息。伊勢湾で多く捕れたことが名前の由来。小笠原や沖縄では少ない。イソモンガラ

カワハギ科

【学名】

Pseudobalistes fuscus

【体長】50㎝ほど

【生息環境等】水深50m以浅のサンゴ礁に生息。群れは作らず単独行動が多い。すり鉢状の巣を作り卵を保護する。雌は巣に近づくと攻撃してくるので危険。イッテンフエダイ

カワハギ科

【学名】

Lutjanus monostigma

【体長】50㎝ほど

【生息環境等】水深50m以浅のサンゴ礁に生息。群れは作らず単独行動が多い。すり鉢状の巣を作り卵を保護する。雌は巣に近づくと攻撃してくるので危険。ウミテング

ウミテング科

【学名】

Eurypeqasus draconis

【体長】7㎝ほど

【生息環境等】沿岸域の砂底。一見口に見えるのは実は吻。その下に口がある。体は硬い骨板で被われ、脱皮もする。オガサワラカサゴ

ヒレナガカサゴ科

【学名】

Neosebastes multisquamus

【体長】20㎝ほど

【生息環境等】沿岸の岩礁や砂泥底。2004年に新種として記載された。分布域は現在、世界で小笠原諸島周辺海域のみ。

-

キリアナゴ

アナゴ科

【学名】

Conger cinereus

【体長】1mほど

【生息環境等】サンゴ礁域。体色は褐色、腹面は黄白色。

-

シマハギ

ニザダイ科

【学名】

Acanthurus triostegus

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域・岩礁域岩礁域。主に付着藻類などを捕食し、餌場では大きな群れを作る。ショウグンエビ

ショウグンエビ科

【学名】

Enoplometopus voigtmani

【体長】12㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域で水深25m以浅の礁斜面の亀裂や洞窟の穴。日中は奥のほうに隠れている。体色は鮮やかな赤色。センニンフグ

フグ科

【学名】

Lagocephalus sceleratus

【体長】1mほど

【生息環境等】熱帯域。沿岸には少なく、沖合にいる大型種。筋肉にも毒があるので食用にはされない。センネンダイ

フエダイ科

【学名】

Lutjanus sebae

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】岩礁域・サンゴ礁。体色の横帯が「小」の字に見えるのが特徴だが大型個体は薄れ赤褐色になるものもいる。ソウシハギ

ハギ科

【学名】

Aluterus scriptus

【体長】70㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁浅所。世界中の温帯~亜熱帯に生息する。幼魚は流れ藻や漂流物につく。

-

ニジハタ

ハタ科

【学名】

Cephalopholis urodeta

【体長】22㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁浅所に生息。尾部から尾鰭にかけて黒く、一対の白色斜行線があるのが特徴。

-

ハナアイゴ

アイゴ科

【学名】

Siganus argenteus

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁や岩礁。卵はアイゴ類としては珍しく分離浮遊性。孵化後も長く浮遊する。ハナオコゼ

カエルアンコウ科

【学名】

Histrio histrio

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】温帯・熱帯域に分布。ホンダワラ類などの流れ藻につく。体表は滑らか。黄色のものが多いが、黒色もいる。ヒレグロハタ

ハタ科

【学名】

Epinephelus howlandi

【体長】25㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁の浅所。小さな黒色斑点があるが、網目模様を作らないことが特徴。鰭の先が黒いことが名前の由来。ヘラヤガラ

ヘラヤガラ科

【学名】

Aulostomus chinensis

【体長】1mほど

【生息環境等】浅い岩礁やサンゴ礁に住み環境に応じて体色をよく変える。また他の魚に寄り添って泳ぐことが知られる。

-

マツバガニ

イソオウギガニ科

【学名】

Hypothalassia armata

【体長】15㎝ほど

【生息環境等】水深50~100mに生息。市場に出ているマツバガニは正式にはズワイガニ。なのでこちらが正式なマツバガニ。食用にもなるがとても稀種で一般的ではない。ミカドウミウシ

ミカドウミウシ科

【学名】

Hexabranchus sanguineus

【体長】最大60㎝

【生息環境等】ウミウシ研究をしていた昭和天皇に献上された事が名前の由来。また他のほとんどのウミウシにはない能力があり、その姿からスパニッシュダンサーとも呼ばれる。ミナミハコフグ

ハコフグ科

【学名】

Cstracion cubicus

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】サンゴ礁域。体は黄褐色で骨板に小白色点がある。皮膚に粘液性の毒を持つので注意。ミナミハタンポ

ハタンポ科

【学名】

Pempheris schwenkii

【体長】13㎝ほど

【生息環境等】浅海の岩礁域。夜行性で未成魚は数千匹の大群を作ることがある。ムラサキヒトデ

アカヒトデ科

【学名】

Linckia guildingi

【体長】17㎝ほど

【生息環境等】熱帯及び亜熱帯の浅海。日本では八丈島・奄美琉球諸島・小笠原諸島のサンゴ礁に生息する。

-

ヤシガニ

オカヤドカリ科

【学名】

Birgus latro

【体長】40㎝ほど

【生息環境等】海岸・隆起石灰岩・アダン林など。強力な鋏はヤシの実の硬い繊維も切る。寿命は50年ほどといわれる。ヤッコエイ

アカエイ科

【学名】

Dasyatis kuhlii

【体長】45㎝ほど

【生息環境等】南方の浅海底。南方の浅海底に多い小型種。尾鰭の付け根に二本の毒トゲがある。